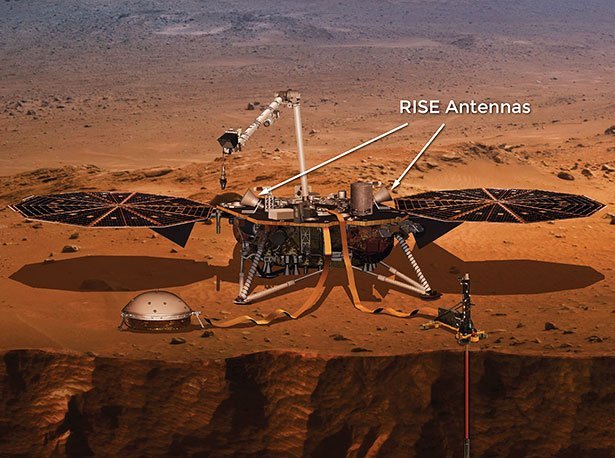

Am tiefsten in den Mars hinein blickt die Landesonde Mars InSight mit einem Experiment, das nicht einmal Extra-Sensoren benötigt: Das Rotation and Interior Structure Experiment (RISE) nutzt für seine Messungen die Radiokommunikation zwischen der Sonde und der Bodenstation auf der Erde. Mit ihrer Hilfe wollen Planetenforscher herausfinden, ob der Marskern flüssig ist und wie groß er sein könnte.

Doppeltes Taumeln

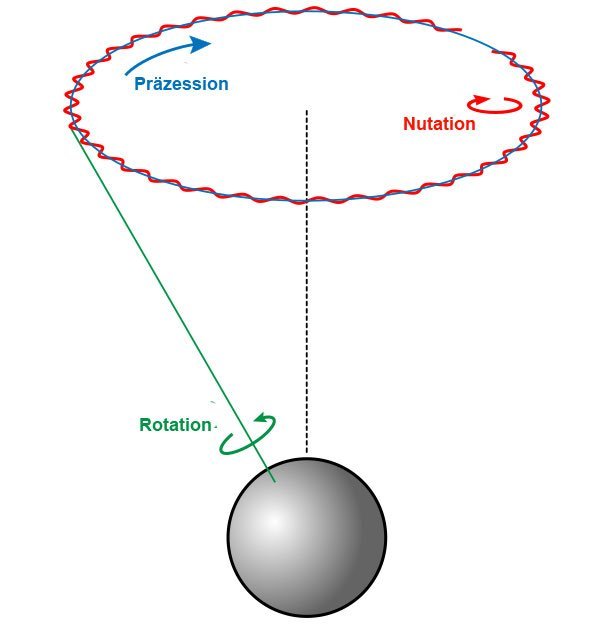

Das Prinzip dahinter: Die meisten Planeten rotieren nicht perfekt gleichmäßig, sondern eiern wie ein taumelnder Kreisel. Ihre Rotationsachse verändert dadurch im Verlauf von Jahren bis Jahrtausenden ihre Neigung und vollführt in Bezug auf den Sternenhintergrund einen kleinen Kreis. Dieses Taumeln wird als Präzession bezeichnet. Bei der Erde dauert ein solcher Präzessionszyklus gut 25.000 Jahre. Überlagert wird diese langfristige Taumelbewegung von der Nutation – einem deutlich schwächeren, kürzeren „Nicken“ der Rotationsachse.

Das Spannende daran: Beide Taumelbewegungen verraten einiges über die innere Beschaffenheit eines Planeten. „Das Tempo der Präzession hängt direkt davon ab, wie viel Masse nahe des Planetenzentrums konzentriert ist – im eisenhaltigen Kern“, so die NASA. Die Präzession des Mars kann daher darüber Auskunft darüber geben, wie groß sein Kern ist. Bisher liegen die Schätzungen zu seinem Durchmesser zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer.

Die kurzperiodische Nutation dagegen könnte verraten, in welchem Zustand der Innere des Mars ist: fest oder flüssig. Ähnlich wie ein rohes Ei anders rotiert als ein gekochtes, beeinflusst auch der Aggregatzustand des marsianischen Kerns seine Rotation. Bisher vermuten Planetenforscher, dass zumindest ein Teil des Marskerns flüssig sein muss. Hinweise darauf haben geophysikalische Modelle und Gravitationsmessungen durch Orbitersonden geliefert. Doch wie groß der flüssige Anteil ist und welche Elemente neben Eisen noch im Marskern vorhanden sind, ist bisher unbekannt.