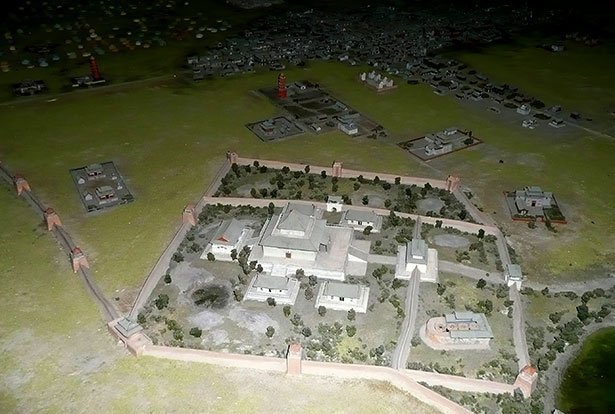

In der Hauptstadt Karakorum fanden alle Völker und Ideen ihren Platz. Sie umfasste eine Fläche von etwa 1,8 Quadratkilometern und war durch ein zentralaxiales Straßenkreuz in Nord-Süd/Ost-West Quartiere. Damit ergibt sich ein nahezu rechteckiger Grundriss, der von einem Erd-Lehm Wall umgeben ist. Der Bauplan Karakorums ist dabei ein Spiegelbild des Mongolenreiches.

Nach chinesischem Vorbild gab es in Karakorum einen zentralen Palastbezirk. Er bildete die Residenz des Khans und damit gleichzeitig den Mittelpunkt des Reiches. Um diesen Zentralkomplex gruppierten sich die einzelnen Quartiere. Der Mönch Wilhelm von Rubruk berichtet von nach Ethnien getrennten Stadtvierteln beispielsweise für Sarazenen und Chinesen, außerdem von „zwölf Götzentempeln“, zwei Moscheen und einer christlich-nestorianischen Kirche.

Tempel und Kirchen verschiedenster Religionen

„In Karakorum entstanden Moscheen, christliche Kirchen, taoistische Schreine, buddhistische Tempel“ erzählt Franken. Und das, obwohl die Mongolen selbst mehrheitlich Anhänger des (lamaistischen) Buddhismus und des Schamanismus waren. Einer dieser Sakralbauten wird bereits seit 1998 von DAI-Archäologen erforscht.

„Das Gebäude war ein buddhistischer Tempel aus dem 13. Jahrhundert“ sagt Franken. „Mit 38 mal 38 Metern Grundfläche gehörte er zu den größten Gebäuden der Stadt.“ Die Archäologen nennen ihn die „Große Halle“. Sie wurde bei ihrer Entdeckung im Jahr 1949 zunächst für einen Palast gehalten. Erst die Ausgrabungen von Franken und ihren Kollegen stellte klar, dass es sich um einen Tempel handelte.