Bis heute ist es ein Rätsel, wie einst das erste Leben auf unserem Planeten entstand. Auch darüber, wo sich die ersten Lebensbausteine und Zellen zusammenfanden, gibt es viele Hypothesen, aber keine Belege. Die Spanne möglicher Lebenswiegen reicht von den hydrothermalen Schloten der Tiefsee über heiße Tümpel bis hin zu Poren in festem Gestein.

Chemische Hürden

All diesen „Kandidaten“ ist eines gemeinsam: Sie müssen Bedingungen bieten, unter denen sich die Erbmoleküle RNA oder DNA aus Vorläufermolekülen zusammenfinden und nicht sofort wieder zerfallen. Das passiert nur dann, wenn die Konzentration der nötigen Bausteine – Nukleinsäuren, Phosphaten und Zuckern – hoch genug ist. Das offene Meer scheidet daher nach Ansicht der meisten Forscher als Ursuppe aus. Günstiger sind begrenzte Räume, in denen sich die Bausteine anreichern und die Umweltbedingungen eine Synthese fördern.

Doch es gibt noch eine zweite Hürde: Wahrscheinlich existierten am Anfang des Lebens noch keine Enzyme, die das Kopieren und Vermehren der Erbmoleküle bewerkstelligten. Die RNA oder DNA muss daher auch ohne ihre Hilfe repliziert worden sein – aber wie? Bei der RNA könnten sogenannte Ribozyme die Lösung sein – eine Variante der RNA-Moleküle, die Funktionen von Enzymen übernehmen können. Deshalb halten einige Wissenschaftler es für wahrscheinlich, dass die ersten Lebensformen ihr Erbgut nicht in der DNA, sondern mit RNA kodierten.

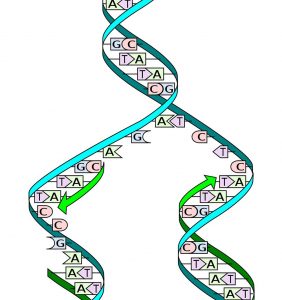

Aber jüngste Forschungen legen nahe, dass auch die DNA am Beginn des Lebens gestanden haben könnte – weil es den Mond und seine Gezeiten gab. Erst durch sie könnten sowohl die Verknüpfung der vier Nukleinsäuren als auch die Replikation der fertigen DNA-Stränge ohne Hilfe von Enzymen abgelaufen sein.