Im Fall der Weltmeere müssen die Wissenschaftler chemische, physikalische und biologische Prozesse analysieren, um berechnen zu können, welche Mengen Kohlenstoffverbindungen unter verschiedenen Bedingungen gespeichert werden. Bisher gehen in ihre Klimamodelle allerdings vor allem physikalische Größen wie die Temperatur und das Strömungsverhalten des Wassers ein.

„In Jena haben wir deshalb vor fünf Jahren angefangen, ein Ozeanmodell zu entwickeln, das den Einfluss mariner Mikroorganismen detailliert und maßgebend berücksichtigt“, sagt Corinne Le Quéré, die ihre in Jena begonnene Forschung inzwischen an der School of Environmental Sciences der University of East Anglia in Norwich fortsetzt. Aber natürlich lässt auch das neue Modell die Physik und die Chemie der Ozeane nicht außer Acht.

Sensibles Gleichgewicht

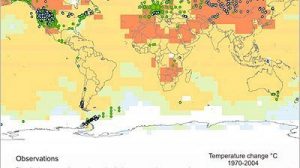

Prinzipiell besteht ein sensibles Gleichgewicht zwischen atmosphärischem und in Meerwasser gelöstem Kohlendioxid. Die wichtigsten physikalischen Faktoren, welche die Aufnahme von Kohlendioxid im Wasser bestimmen, sind dessen Temperatur und Strömungsverhalten. Es gilt: Je wärmer das Wasser, desto weniger CO2 kann es aufnehmen – jeder, der eine anfangs kühle Flasche Sprudelwasser erwärmt, kann diesen Effekt beobachten. Je wärmer das Oberflächenwasser, desto schwächer ist die Meeresströmung, die das Wasser vertikal durchmischt. Auch hier sinkt die Menge an gelöstem CO2.

Im Wasser herrscht zudem ein chemisches Gleichgewicht zwischen gelöstem Kohlendioxid, das weniger als ein Prozent ausmacht, Carbonat und Hydrogencarbonat, das mit etwa 91 Prozent den Hauptanteil stellt. „Je mehr CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist, desto weniger kann das Meerwasser davon zusätzlich aufnehmen – das ergibt sich allein aus den Gleichgewichtskonstanten dieser Reaktionen“, erklärt Martin Heimann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.