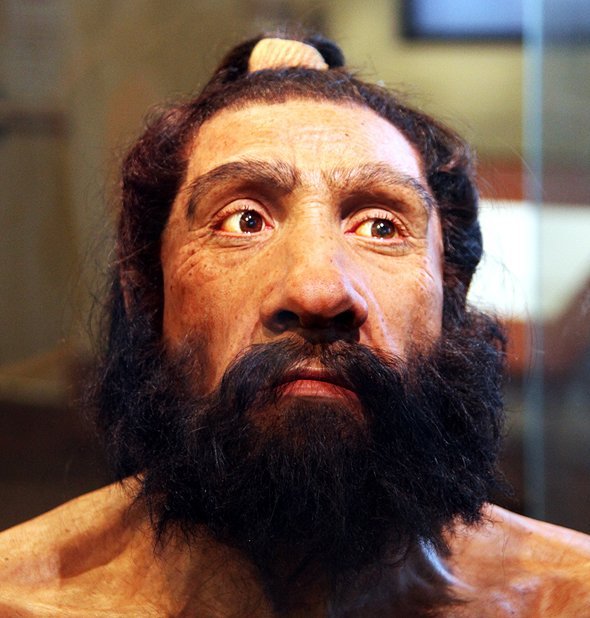

Nach Ansicht der Wissenschaftler deutet das Beinahe-Aussterben aber darauf hin, dass die Neandertaler empfindlicher auf Klimaveränderungen reagierten. Ein später erneut einsetzender Klimawandel hätte die bereits geschwächte Population dann härter getroffen als den sich ausbreitenden Homo sapiens.

Untergang im vulkanischen Winter?

Zu dieser Theorie passen beispielsweise Ascheschichten in einer Neandertaler-Höhle im Kaukasus. Diese passen nicht nur zu einem kleineren Vulkanausbruch in der Nähe, sondern auch zur wesentlich größeren sogenannten Campan-Ignimbrit-Supereruption im Gebiet des heutigen Italien. Die Aschewolken besonders dieses letzten Ausbruchs könnten einen „vulkanischen Winter“ eingeleitet haben – alle Neandertalerspuren in der Höhle enden mit dieser zweiten Ascheschicht.

Aber auch hier sprechen wieder andere Argumente dagegen: Die Neandertaler standen dem Klimawandel nicht völlig wehrlos gegenüber. Im Gegenteil, sie zeigten sich in ihrem Wanderungsverhalten durchaus anpassungsfähig. Ganz wie die modernen Menschen dehnten sie ihre Jagdgebiete auf der Suche nach schwindender Nahrung immer weiter aus. „Die Neandertaler haben bewiesen, dass sie problemlos auch mit Veränderungen zurechtkamen“, sagt Julien Riel-Salvatore von der University of Colorado Denver.

Allmählich vom modernen Menschen geschluckt

Allerdings könnte es auch gerade diese Anpassungsfähigkeit gewesen sein, die letztlich zum Untergang führte: Neandertaler und moderner Mensch verfolgten dieselbe Überlebensstrategie und waren auf denselben Lebensraum angewiesen. Wissenschaftler halten für möglich, dass es gerade in dieser Zeit zum intensivsten Kontakt zwischen den beiden Menschenarten kam.