Woher weiß die Sonnenblume, wie sie ihre Kerne anordnen soll? Und woher die Zellen eines Embryos, wo sie Beine, Arme oder den Kopf bilden sollen? Zu Turings Zeiten, Anfang der 1950er Jahre, ist diese Frage ein altbekanntes, aber ungelöstes Problem. Noch hundert Jahre zuvor glaubte man, dass in jedem Samenkorn und in jeder tierischen Keimzelle eine winzige fertige Kopie des späteren Organismus steckt. Eine befruchtete Eizelle wäre demnach nichts anderes als ein „Homunculus“ – ein kleiner Mensch. Wächst der Organismus heran, vergrößert sich dieses Abbild einfach nur und schon sitzt alles am richtigen Fleck.

Das Aus für den Homunculus

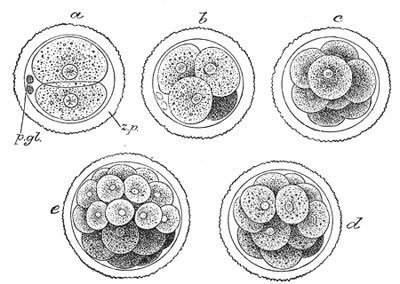

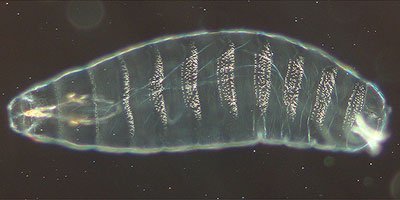

Ende des 19. Jahrhunderts allerdings torpediert der deutsche Biologe Hans Driesch diese Vorstellung. Er untersucht befruchtete Eizellen des Seeigels unter dem Mikroskop. Als diese sich teilen und das Zweizellstadium erreichen, trennt er beide Zellen und beobachtet, ob und wie sie sich weiterentwickeln. Seine Überlegung dabei: Sollte sich in der Keimzelle eine Art Homunculus befinden, müsste dieser durch die Trennung in zwei Hälften geteilt werden. Ergo müssten die resultierenden Tiere unvollständig sein. Stattdessen aber entstehen aus den beiden getrennten Seeigelzellen zwei vollständige Einzeltiere.

Für Driesch ist damit klar, dass sich der Körper eines Tieres in seiner ganzen Komplexität aus einer undifferenzierten, sogar austauschbaren Zelle entwickeln kann. Aber wie? „Dieses intellektuelle Problem schien so hoffnungslos, dass der große Entwicklungsbiologe Driesch sogar deswegen die Forschung aufgab und sich der Philosophie zuwandte“, schreibt John Reinitz, Zellbiologe der University of Chicago, in einem Kommentar in der „Nature“. Die damalige Biologie und auch die angewandte Mathematik kannte bis zu diesem Zeitpunkt nur lineare Differentialgleichungen – Handwerkzeug, mit dem sich ein Muster zwar erweitern oder vervielfältigen lässt, das aber rechnerisch nicht erklären kann, wie ein Muster neu entsteht.

Diffusion und das Geheimnis der Morphogene

In diese Lücke stößt 1950 Alan Turing, der inzwischen an der Universität von Manchester arbeitet. Er versucht mathematisch nachzuvollziehen, wie sich der molekulare und mechanische Status des Embryos von einem Schritt zum nächsten wandelt. Seiner Ansicht nach muss es dabei chemische Moleküle geben, die „Morphogene“, wie Turing sie tauft, die die Zellen und Gewebe dazu bringen, sich in eine bestimmte Richtung zu differenzieren. Die Verteilung dieser Morphogene wird, so postuliert er, durch Diffusion bestimmt. Ohne Diffusion ist das System stabil und homogen, mit Diffusion aber wird es instabil und formt räumliche Muster.