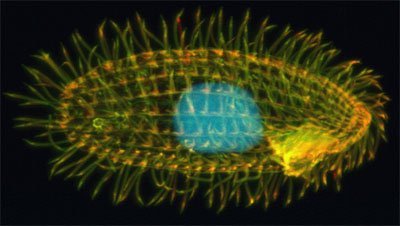

Am Anfang der vielleicht wichtigsten Entdeckung der Altersforschung stand ein winziger Organismus, der in fast jedem Tümpel vorkommt: Tetrahymena thermophila. Dieses einzellige Wimperntierchen ist eines der beliebtesten Modellorganismen der biomedizinischen Forschung. Auch Elizabeth Blackburn von der Universität von Kalifornien in San Francisco wählte diesen Winzling, um Ende der 1970er Jahre einen bestimmten Teil seiner Chromosomen genauer zu untersuchen: die Telomere.

Schutzkappe am Chromosomenende

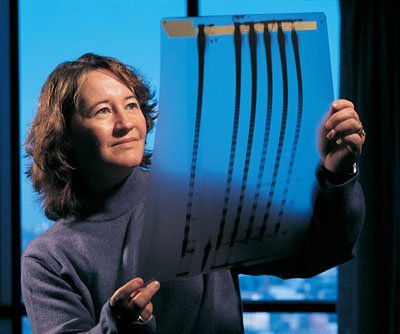

„Telomere sind die Enden unserer Erbgutfäden, den Chromosomen. Sie dienen als Schutzkappe, denn sie werden bei jeder Zellteilung ein Stückchen kürzer“, erklärt Blackburn, eine der Entdeckerinnen der Telomere und Nobelpreisträgerin des Jahres 2009 im Interview mit dem Netzwerk Alternsforschung (NAR). Weil in diesen Endkappen keine lebenswichtigen Gene sitzen, kann das Chromosom ihr allmähliches Schrumpfen verschmerzen. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad: Fehlen sie ganz, neigen die Enden der Chromosomen dazu, miteinander zu verkleben und die Zelle wird funktionsunfähig.

Dass diese Schutzfunktion und sogar die Struktur der Telomere quer durchs Tierreich und sogar bei einzelligen Hefen weitestgehend identisch sind, weist Blackburn Anfang der 1980er Jahre gemeinsam mit ihrem Kollegen Jack Szostak nach. Ihnen gelingt es auch, die typische DNA-Sequenz dieser Endkappen zu entschlüsseln. „Zuvor waren die Telomere einfach nur ein ‚Blob‘ am Ende der Chromosomen“, so Blackburn. Heute weiß man, dass die Telomere des Menschen 5.000 bis 12.000 Basenpaare mit der Sequenz TTAGGG umfassen. Bei jeder Zellteilung gehen zwischen 30 und 200 davon verloren.

Enzym gleicht Telomerschwund aus

Doch die eigentliche Sensation – und die wichtige Erkenntnis für die Altersforschung – brachte wieder das Wimperntierchen: Blackburn beobachtete, dass sich dessen Telomere ganz und gar nicht so verhielten, wie sie sollten: Anstatt nach und nach immer ein Stück kürzer zu werden, wurden sie zwischendurch immer wieder länger, schienen zu wachsen. Wie war das möglich? Die Ursache dafür, das entdeckte die Forscherin gemeinsam mit ihrer Kollegin Carol Greiner, war ein Enzym, die Telomerase. Sie verlängert die schützenden Endkappen vor jeder Zellteilung ein kleines Stück, so dass die Telomere nachher kaum oder gar nicht an Länge verloren haben.