Kulturhistorisch betrachtet war das Herz schon immer mehr als nur ein Muskel aus Fleisch und Blut. Vor allem im christlich geprägten Weltbild gilt: Im Herzen wohnt die Seele des Menschen. Deshalb verbinden wir das Organ mit Gefühlen wie Trauer, Neid – und allen voran der Liebe. Doch auch in anderen Kulturen nimmt das Herz eine bedeutende Stellung ein. So ist es im Islam ebenfalls ein Organ der Empfindung und gilt darüber hinaus als Ort der Offenbarung des göttlichen Willens.

Wie eng das Herz in unserer Vorstellung mit dem Gefühlsleben in Verbindung steht, offenbart sich in unserem Sprachgebrauch. Wir folgen unserem Herzen, sind herzlos oder haben ein weiches Herz. Wer glücklich ist, dem wird warm ums Herz. Liebeskummer hingegen bricht uns das Herz. Dass es sich bei diesen Redewendungen in erster Linie um Metaphern handelt, scheint klar. Doch rein symbolisch ist der Zusammenhang zwischen Herz und Emotionen dann doch nicht.

Seelenschmerz führt zum „Infarkt“

Das gebrochene Herz zum Beispiel scheint es aus physiologischer Sicht wirklich zu geben. So stellen Mediziner immer wieder fest, dass emotionale Ausnahmesituationen wie der Tod eines geliebten Menschen oder die Trennung vom Partner herzinfarktähnliche Symptome hervorrufen können: Schmerzen in der Brust, Luftnot, Zusammenbruch. Auch im Elektrokardiogramm (EKG) deuten die typischen Veränderungen der Herzstromkurve auf einen Infarkt hin.

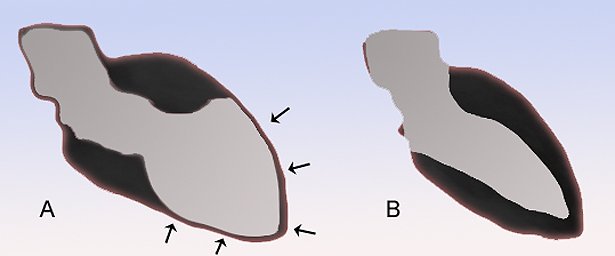

Allerdings: Ein verstopftes Herzkranzgefäß suchen die untersuchenden Ärzte in diesen Fällen vergeblich. Stattdessen beobachten sie, dass das Herz an der Herzspitze vermindert schlägt und die linke Herzkammer seltsam verformt aussieht: An der Spitze ist sie aufgebläht und bauchig erweitert, am Ausflusstrakt in die Hauptschlagader dagegen verengt. Es handelt sich um ein sogenanntes Broken-Heart-Syndrom.