„Das Higgs-Boson ist der Grundstein des Standardmodells und daher ist alles, was wir über dieses Teilchen lernen, zentral für die Grundgesetze der Physik“, erklärt der Physiker Matthew McCullough vom CERN.

Mit wem interagiert das Higgs?

Eine der entscheidenden Fragen nach der Entdeckung des Higgs-Bosons war daher die seiner Wechselwirkungen: Koppelt das Higgs wirklich auf die von der Theorie beschriebene Weise mit anderen Teilchen? Alle bei seinem Nachweis untersuchten Zerfälle betrafen Interaktionen mit anderen Bosonen – Photonen sowie W- und Z-Bosonen. Wenn das Higgs aber das gesuchte „Massegeber“-Teilchen ist, müsste es auch auf spezifische Weise mit Quarks und Leptonen interagieren. Zu letzteren gehören das Elektron und seine schwereren „Geschwister“ Myon und Tau-Lepton.

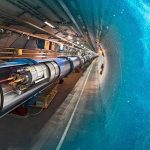

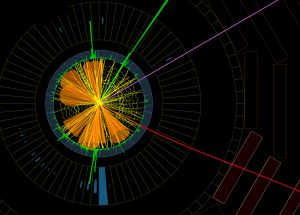

2016 gelang es den Physikern am LHC tatsächlich, die erste dieser Wechselwirkungen nachzuweisen, den Zerfall des Higgs-Bosons in Bottom-Quark und Tau-Leptonen. Damit war klar, dass das Higgs tatsächlich nicht nur mit Trägerteilchen der Grundkräfte interagiert, sondern auch mit Materieteilchen. Etwas länger dauerte der Nachweis des eigentlich häufigsten Zerfalls des Higgs-Bosons: „Dieser favorisierte Zerfall des Higgs in zwei Bottom-Quarks sollte eigentlich in 58 Prozent der Fälle auftreten“, erklärt Karl Jacobs, Sprecher der ATLAS-Kollaboration. „Er ist damit ein entscheidendes Teil im Higgs-Puzzle.“

Doch gerade diese Zerfallsform war im „Heuhaufen“ der vielen bei der Protonenkollision im Teilchenbeschleuniger erzeugten Partikel nur schwer eindeutig nachzuweisen. 2018 endlich war es dann soweit: Sowohl der ATLAS-Detektor als auch der CMS-Detektor am LHC lieferten Daten, die den Zerfall des Higgs-Bosons in zwei Bottom-Quarks mit einer Signifikanz von mehr als fünf Sigma belegten.