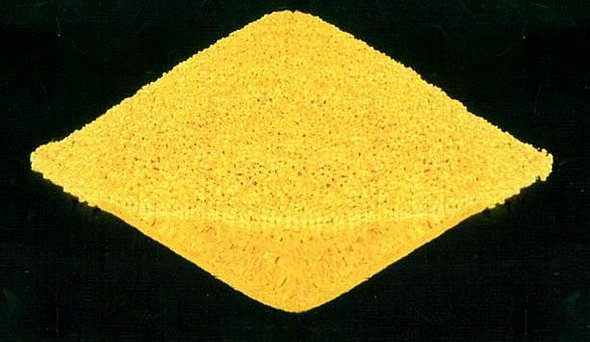

Die verschiedenen Uran-Erze enthalten insgesamt nur etwa 0,1 Prozent Uran. Für moderne Anwendungszwecke reicht diese Konzentration nicht aus. In einem ersten Schritt wird darum nach dem Abbau das Uran mit verdünnter Säure aus dem Erz gelöst und mit Ammoniak wieder ausgefällt. Dabei entsteht ein Gemisch verschiedener Uranverbindungen mit dem Namen „Yellow Cake“. Dieses Pulver ist allerdings in heutigen Herstellungsverfahren nicht mehr gelb, wie der Name vermuten lässt, sondern eher braun bis schwarz.

Radioaktivität auf Halde

Bei der Produktion des Yellow Cake entstehen beachtliche Mengen an unbrauchbarem Abraum: Eine Tonne Erz liefert nur rund ein halbes Kilogramm des Rohstoffs, der Rest ist Abfall. Dieses erschöpfte Erz lagert oft auf Halden in der Nähe der Uranminen und ist äußerst umstritten. Denn es enthält noch immer viel radioaktives Material und sorgt für beträchtliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken. Im Uran-Abbauland Australien etwa bedrohen einige Uranminen das Ökosystem im Lebensraum der Aborigines.

Yellow Cake selbst enthält zwar sehr viel mehr Uran als das rohe Uranerz, der Anteil an spaltbarem Uran-235 ist mit etwa einem Prozent aber noch immer zu niedrig für nuklearen Brennstoff. Kernreaktoren erfordern „angereichertes Uran“ mit einem höheren Gehalt an Uran-235. Verschiedene Isotopen eines Elements unterscheiden sich jedoch kaum auf chemische Weise – wie also kann man Uran-235 von Uran-238 trennen?

Mit Gaszentrifugen zur kritischen Masse

Die Lösung liefert ein physikalisch-chemischer Trick: Zunächst wird das Uranoxid in Uranhexafluorid (UF6) umgesetzt. Diese Verbindung aus Uran und Fluor hat zwei große Vorteile: Erstens existiert nur ein einziges Isotop von Fluor in der Natur – das Gewicht eines UF6-Moleküls hängt also allein vom Uran ab.