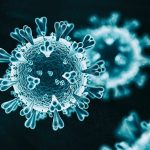

Die Debatte um den Ursprung der Corona-Pandemie hat neben der politischen Dimension auch grundlegende Wurzeln. Denn sie steht im Kontext der Diskurse um Biosicherheit, die seit mehreren Jahren in der Forschung zu internationaler Sicherheit, globaler Gesundheit sowie in den Lebenswissenschaften geführt werden. Mit dem Begriff „Biosicherheit“ bezeichnet man Maßnahmen, die das versehentliche Freisetzen von Krankheitserregern aus Laboratorien verhüten (Biosafety) und den unbefugten Zugriff auf solche Erreger verhindern sollen (Biosecurity).

Das Risiko der Dual-Use-Forschung

Dabei geht es neben vielen anderen Aspekten auch um die Frage, wie mit Forschungen umgegangen werden sollte, die zwar an sich nützlichen und legitimen Zielen folgen, aber ein hohes Missbrauchs- oder Schadenspotenzial bergen, wenn die beforschten Krankheitserreger absichtlich oder versehentlich freigesetzt werden. Solche Forschung wird als „Dual-Use Research of Concern“ (DURC) oder „sicherheitsrelevante Forschung“ bezeichnet.

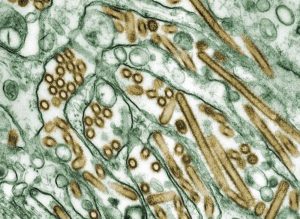

Im biologischen Bereich bewegen sich entsprechende Experimente häufig im Bereich der Genetik und Gentechnik, insbesondere in der sogenannten „Gain of Function“-Forschung. Hierbei werden Erreger so verändert, dass entweder einige ihrer Eigenschaften künstlich verändert werden – beispielweise indem man Erregern eine höhere Pathogenität oder Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch verleiht. Oder aber es kommen neue Eigenschaften hinzu, wie etwa Resistenzen gegen Medikamente.

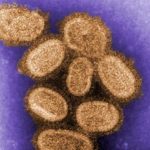

Auch verschiedene Experimente der synthetischen Biologie wurden als (zu) gefährlich kritisiert, etwa die Rekonstruktion des Erregers der „Spanischen Grippe“, der ab 1918 eine verheerende Pandemie auslöste, oder die Synthese eines dem menschlichen Pockenerreger verwandten Virus.