An alten Kirchenfenstern kann man sehen, dass Glas fließt, heißt es. Denn schließlich sind die kleinen Glasscheiben oft unten dicker als oben. Hängt Glas nur lange genug in der Vertikalen, gibt es ganz allmählich der Schwerkraft nach und fließt nach unten, so die gängige Vorstellung.

Was ist nun dran an der Geschichte? Auch erstarrtes kaltes Glas fließt, so weit richtig. Doch warum wurden bereits Hunderte von Kirchenglas-Scheiben gefunden, wo die Wulst oben ist? Warum haben moderne Glasfassadenbauer noch nie von dem Problem gehört? Zumindest den Experten müsste das Phänomen bekannt sein, stünde doch ihr Ruf auf dem Spiel, wenn schicke Glasfassaden plötzlich in die Breite gingen. Zugegeben, modernes Glas mit mittelalterlichen Scheiben zu vergleichen, ist nicht ganz fair. Ausgeklügelte Zutaten und Hightech-Verfahren beherrschen heute die Produktion. Vielleicht war das alte Glas weicher?

Die Antwort liegt tatsächlich beim Produktionsverfahren. Lange Zeit wurden in Europa Scheiben nur mit Hilfe von Glaspfeifen geschaffen. Ein heißer, zähflüssiger Glasklumpen wurde aufgeblasen, die Glasblase schließlich aufgeschnitten und dann vom Glasbläser wie Pizzateig geschleudert und gezogen. Hatte das Glas die richtige Größe, wurde es flach ausgelegt und erkaltete.

Bei diesem Verfahren war es natürlich unmöglich, wirklich einheitlich dicke Scheiben herzustellen.

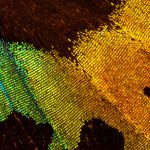

Jede Glasscheibe wies Unebenheiten und kleine Dellen auf, und durch das Schleudern bildete sich eine charakteristische Wulst an der Außenseite der Scheibe. Die in Bleiruten gefassten und wie ein Mosaik aus Flaschenböden aneinander gelegten Butzenscheiben waren vor allem in der Renaissance eine typische Fensterverglasung und sind ein Beispiel für diese Technik. Die Butzen sind im Durchmesser bis zu zwölf Zentimeter groß und werden auch heute noch auf die gleiche Art und Weise hergestellt. Charakteristisch ist der „Nabel“, die Verdickung in der Mitte, an der die Butze während der Fertigung festgehalten wird.