Der Ende 1947 von den beiden US-Physikern John Bardeen und Walter Brattain erfundene Spitzentransistor war ein wichtiger Durchbruch – aber als Arbeitspferd der Elektronik und Basis der ersten Computer eignete er sich noch nicht. Denn die dünnen „Point-Contact“-Elektroden waren relativ fragil. Die entscheidenden Ladungsträger in diesem Transistor strömten zudem nur in einer kleinen Zone auf der Oberfläche des Halbleiters, statt den gesamten Raum zu nutzen – das grenzte die Verstärkerwirkung ein.

Shockleys Sonderweg

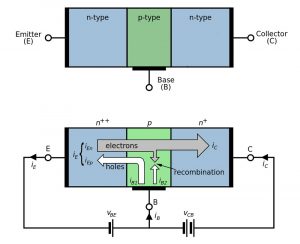

Dies änderte sich mit einem Transistor, der nur ein halbes Jahr später ebenfalls in den Bell Labs in New Jersey entstand: dem flächigen Bipolartransistor (Bipolar Junction Transistor, BJT). Er wurde von William Shockley entwickelt, der schon 1945 mit dem ersten Feldeffekttransistor experimentiert hatte, aber damit zunächst gescheitert war. Als Brattain und Bardeen ihren Spitzen transistor vorstellten, blieb Shockley zunächst außen vor. Er war nicht direkt an dessen Entwicklung beteiligt und wurde auch im Patent für den ersten Transistor nicht als Miterfinder genannt – zu seinem Unmut.

„Meine Begeisterung über den Erfolg unserer Arbeitsgruppe wurde dadurch geschmälert, dass ich nicht einer der Erfinder war“, erzählte er später in der Rückschau. „Ich war frustriert, dass meine eigenen Bemühungen, die damals immerhin schon seit acht Jahren liefen, zu keiner signifikanten Erfindung geführt hatten“. Doch das sollte sich ändern.

Schon einige Monate zuvor hatte sich Shockley eingehender mit der Physik der pn-Übergänge in Halbleitern beschäftigt – den Prozessen, die an der Grenze zwischen den beiden unterschiedlich dotierten Halbleiterzonen ablaufen. Der Physiker suchte dabei nach einer Möglichkeit, den Ladungstransport in einem solchen Bauteil über die kleine Oberflächenzone hinaus auszudehnen. An Silvester 1947 entwarf Shockley in einem Hotelzimmer in Chicago die erste Version eines Transistors, der genau dies erreichen sollte.