Winterstürme sind nur selten Einzelkämpfer. Im Gegenteil: Mit Vorliebe suchen sie Europa gleich rudelweise heim. Das demonstrierte unter anderem der Orkan „Sabine“ vom 9. Februar 2020 und seine Nachfolger. Auch im Winter 2017/2018 zogen in rascher Folge gleich mehrere Sturmtiefs über uns hinweg.

Die Folgen solcher Sturmserien sind erheblich. Im Winter 1990 rasten innerhalb von nur zwei Monaten neun Stürme über den Kontinent, die beiden stärksten von ihnen, „Vivian“ und „Wiebke“ folgten im Abstand von nur zwei Tagen aufeinander. Sie hinterließen eine Rekord-Schadensbilanz von annähernd neun Milliarden Euro und kosteten rund 100 Menschen das Leben.

Schützendes Blockadehoch

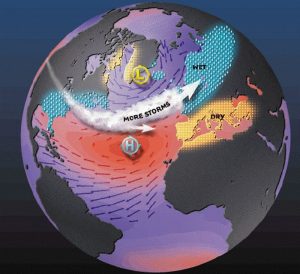

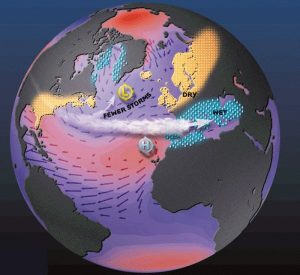

Doch was macht diese Stürme so gesellig? Eine Ursache dafür ist die Nordatlantische Oszillation (NAO) – ein atmosphärisches Zirkulationsmuster, das von der Balance zwischen dem Azorenhoch und dem Islandtief geprägt wird. Ist der NAO in einer negativen Phase, sind die Luftdruckunterschiede über dem Nordatlantik gering und auch der vom Atlantik nach Europa wehende Westwind bleibt schwach.

Als Folge kann sich über Europa ein blockierendes Hochdruckgebiet ausbilden, Wie ein Riegel schiebt dieses sich zwischen uns und den Atlantik. Als Folge werden die von Westen heranziehenden Luftmassen, und damit auch die Sturmtiefs, blockiert und abgelenkt. Gleichzeitig lässt dieses Blockadehoch kalte Polarluft zu uns einströmen, weshalb eine solche Wetterlage im Winter oft mit Kälte und klarem Himmel verbunden ist.