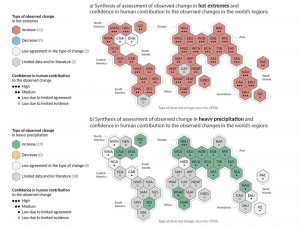

Ob sich bestimmte Wetterextreme verschlimmert haben und wie stark der Einfluss des Klimawandels darauf ist, untersucht die Attributionsforschung – Attribution bedeutet im Lateinischen so viel wie Zuschreibung. Auf diesem Gebiet hat sich gerade in den letzten Jahren viel getan:

„Die Wissenschaft hat in jüngerer Zeit Methoden entwickelt, mit denen sich konkrete Zusammenhänge zwischen der Erderhitzung und einzelnen Extremwetterereignissen herausarbeiten lassen“, erklären Ben Clarke und Friederike Otto von der World Weather Attribution Initiative (WWAI). „Inzwischen können Forscherinnen und Forscher berechnen, wie viel wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ein Ereignis durch den Klimawandel geworden ist, oder wie viel stärker oder schwächer es aufgrund der globalen Erwärmung ausfällt.“

Erster Schritt: Die Definition

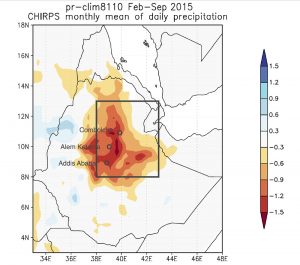

Der erste Schritt zur Attribution eines Extremereignisses wie beispielsweise einer Hitzewelle oder eines Starkregens besteht darin, das Ereignis anhand der beobachteten Merkmale zu definieren: Welche meteorologischen Parameter betrachte ich, in welchem Zeitraum und welchem räumlichen Maßstab? „Das ist immer eine der schwierigsten Aufgaben“, erklärt Friederike Otto, die zurzeit am Imperial College London forscht.

Am Beispiel der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 erläutert sie: „Nehmen wir die Regenfälle innerhalb eines Tages als Grundlage für unseren Vergleich, oder die Menge, die innerhalb von zwei Tagen gefallen ist? Wie groß ist die Region, für die wir uns die Wetterdaten anschauen? Gibt es vielleicht lokale Gegebenheiten, die dazu geführt haben, dass es zu so großen Schäden kam?“ Auch die Jahreszeit kann für die Attribution bedeutsam sein. So macht es für die Einordnung einen Unterschied, ob eine Überschwemmung im Frühjahr während der Schneeschmelze stattfindet – was häufiger der Fall ist – oder aber im Spätsommer oder Herbst nach einer trockenen Saison.