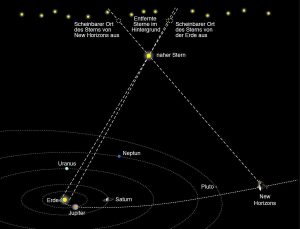

Vor wenigen Wochen hat die Raumsonde New Horizons einen weiteren Rekord gebrochen und eine zuvor nie erreichte Leistung erbracht. Denn sie hat aus ihrer Position jenseits von Arrokoths Umlaufbahn zwei nahe Fixsterne angepeilt. Dadurch wurde die erste interplanetare Parallaxenmessung ermöglicht.

Subtile Verschiebung

Die Basis dafür legte New Horizons am 22. und 23. April 2020, als sie fern von Erde und Sonne Aufnahmen zweier Sterne machte, die unserem Sonnensystem relativ nah stehen. Neben unserem nächsten Nachbarstern Proxima Centauri war dies der Stern Wolf 359 im Sternbild des Löwen. Der Clou dabei: Wenn man nun die Bilder der Sonde mit denen vergleicht, die zeitgleich von der Erde aus gemacht wurden, dann kann man eine subtile Verschiebung dieser beiden Sterne vor den Hintergrundsternen zwischen beiden Aufnahmen erkennen.

Astronomen bezeichnen diese perspektivische Verschiebung als Parallaxeneffekt. Wir können ihn im Alltag beobachten, wenn wir den Daumen an unserem ausgestreckten Arm abwechselnd nur mit dem linken oder rechten Auge betrachten. Der Daumen scheint dann vor dem Hintergrund seitlich zu springen. Über das Ausmaß dieses „Sprungs“ und den Abstand unsere beiden Augen voneinander kann man berechnen, wie weit der Daumen entfernt ist – und genau das macht den Parallaxeneffekt für die Astronomie so interessant.

„Das trigonometrische Parallaxenverfahren spielte und spielt in der Astronomie eine entscheidende Rolle, denn damit lässt sich gut die Entfernung naher Sterne in einem Umkreis von etwa 100 Lichtjahren bestimmen“, erläutert Manfred Gaida vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). „Dieses Verfahren zur stellaren Entfernungsbestimmung ist gleichsam die erste Stufe auf der kosmischen Entfernungsleiter.“ Je weiter die beiden Beobachtungspunkte dabei voneinander entfernt sind, desto besser gelingt diese Entfernungsbestimmung.