Im Herbst 1947 schien der Durchbruch zum Greifen nahe: An den Bell Labs in New Jersey hatten die beiden Halbleiter-Forscher John Bardeen und Walter Brattain endlich herausgefunden, warum die ersten Transistor-Versuche so enttäuscht hatten. Denn trotz vielversprechender Ansätze wollten die in ihrer Arbeitsgruppe konstruierten Transistor-Modelle einfach nicht funktionieren: Sie reagierten nur wenig auf das angelegte Steuerfeld.

Wie die Physiker feststellten, drang das regulierende elektrische Feld der Steuerelektrode bei diesen ersten Feldeffekt-Transistormodellen nicht weit genug in den Halbleiter ein. Dadurch funktionierte das durch dieses Feld kontrollierte „Schleusentor“ für den Stromfluss nicht richtig. Stattdessen wurden die Elektronen des Materials an die Oberfläche gezogen und dort in einer Art Sperrschicht gefangen. Dies blockierte die regulierende Wirkung und machte diese der Transistor-Kandidaten weitgehend unbrauchbar.

Germanium, Goldfolie und ein Plastikkeil

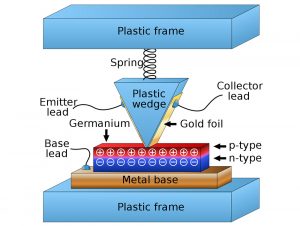

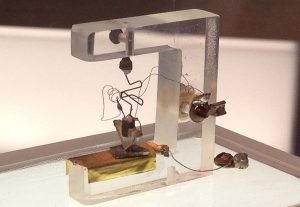

Auf der Suche nach einer Lösung begannen Brattain und Bardeen mit einem anderen Bauprinzip als zuvor zu experimentieren. Bei diesem nutzten sie eine metallische Basis, auf der ein Germanium-Plättchen lag. Dieses enthielt durch Dotierung mit Fremdatomen wie Phosphor oder Arsen einen Überschuss an beweglichen Elektronen – es war n-dotiert. Darauf kam eine dünne Oberflächenschicht aus p-dotierten Germanium. In dieser Schicht erzeugten Fremdatome wie Bor einen Überschuss an positiv geladenen „Löchern“.

Jetzt folgte der entscheidende Geistesblitz: Brattain und Bardeen konstruierten einen dreieckigen, an einer Feder befestigten Kunststoffkeil, den sie mit einer Goldfolie überzogen. An der Spitze des Keils ritzten sie die leitfähige Goldfolie ein, so dass zwei dicht beieinander liegende Kontaktpunkte entstanden. Diese ließen sich nun als zwei Elektroden verwenden, die jeweils mit der leitfähigen Metallbasis und deren Elektrode einen Stromkreis bildeten.