Als Taucher im Jahr 1901 diesen Fund aus dem Wrack von Antikythera bergen, scheint er alles andere als spannend oder wertvoll: Es handelt sich nur um einen unförmigen Klumpen aus stark korrodiertem Metall und verkrustetem Sediment. Das unscheinbare Gebilde mit der Inventarnummer X 15087 landet daher wie viele der Antikythera-Fundstücke erst einmal in einem Lagerraum des Nationalen Archäologiemuseums in Athen.

Peilhilfe und Astrolabium?

Doch im Mai 1902 bekommen die eingelagerten Funde aus Antikythera prominenten Besuch: Spiridos Stais, hochrangiger Kulturpolitiker und Cousin des Museumsdirektors, sieht sich die Ergebnisse der Bergungsexpedition an – und entdeckt etwas Ungewöhnliches am Fundobjekt X 15087. Ihm fällt auf, dass die Oberfläche des korrodierten Klumpens an einigen Stellen Reste von Inschriften zu tragen scheint. Zudem ähneln einige der Metallobjekte Zahnrädern.

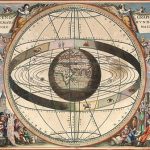

Nähere Untersuchungen lassen darauf schließen, dass es sich bei diesem Fund um ein mechanisches Anzeigegerät handelt – möglicherweise eine Art Astrolabium, wie 1905 der Münchener Philologe Albert Rehm vermutet. Mit einem solchen Hilfsmittel ließ sich die Position von Planeten und Sternen darstellen, gleichzeitig diente es als Peilhilfe beispielsweise bei der Navigation auf See. Einige schwache Markierungen auf dem Objekt scheinen zu dieser Nutzung zu passen. Doch die Verkrustungen und die starke Korrosion des Metalls machen es unmöglich, in das Innere des Apparats zu schauen, ohne das Fundstück zu zerstören.

Tierkreis, Mondphasen und Sterne

Erst rund 50 Jahre später gewinnen Forscher einen ersten Einblick in das Innere des „Mechanismus von Antikythera“, wie das mysteriöse Objekt inzwischen genannt wird. Der Wissenschaftshistoriker Derek de Solla Price durchleuchtet den Fund und weitere inzwischen vom Meeresgrund hinaufgebrachte Komponenten des Apparats mittels Röntgen- und Gammastrahlen. Sie enthüllen erstmals das ungewöhnlich komplexe Innenleben des Mechanismus und machen weitere Inschriften sichtbar.