In der medizinischen Forschung ist sie Standard, sie gilt als Basis objektiver Wirkungsbewertung und für die Zulassung konventioneller Arzneimittel wird sie gefordert: die Placebo-Studie. Kein Arzneimittel kommt bei uns auf den Markt, ohne nicht bewiesen zu haben, dass es signifikant besser wirkt als ein den Probanden verabreichtes Scheinmedikament. Die Homöopathie kennt ein solches Zulassungsverfahren jedoch nicht.

Stattdessen erklärt der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ): „Wir halten die homöopathische Arzneimittelprüfung für ein wesentlich feineres Instrument zur Ermittlung von Arzneisymptomen als es die derzeit üblichen klinischen Prüfungen in der klinischen Pharmakologie sind.“ Andere, wie Friedrich Dellmour vom europäischen Instititut für Homöopathie, formulieren es noch drastischer: „Placebokontrollierte Studien sind für die Homöopathie kaum geeignet, weil sie auf die Kriterien der klinischen Pharmakologie ausgerichtet sind und die ganzheitlichen Prinzipien und autoregulativen Wirkungen der Homöopathie nicht berücksichtigen.“

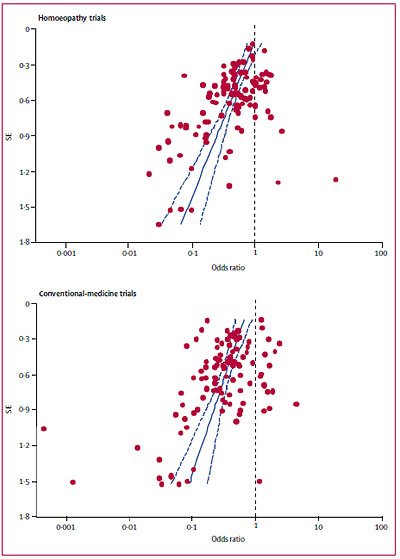

Weil sie mit dieser Ansicht nicht die einzigen sind, waren Placebostudien für homöopathische Präparate lange Zeit rar. Das allerdings hat sich in den letzen Jahren geändert – und für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Denn die Meinungen darüber, was genau diese Studien über die Wirksamkeit der Homöopathie aussagen, gehen weit auseinander. Nicht nur, dass jede Seite jeweils „passende“ Studien aus dem Hut zieht, um ihre Position zu stützen, selbst die Auslegung ein- und derselben Studie fällt häufig erstaunlich unterschiedlich aus. So im Fall gleich zweier Metastudien, die 1997 und 2005 im Fachmagazin „Lancet“ unter dem Titel „Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects?” erschienen.

1997: die Linde-Studie

1997 werteten Klaus Linde und Kollegen von der Universität München 185 Studien aus, in denen homöopathische Mittel gegen ein Placebo getestet worden waren. Von diesen genügten 89 dem Anspruch eines randomisierten und doppelblinden Tests, das heißt, die Zuordnung zur Placebo- oder Wirkstoffgruppe erfolgte mittels eines Zufallsverfahrens, und weder die Teilnehmer noch die behandelnden Personen wussten, wer welcher Gruppe angehört. Beides gilt als wichtige Voraussetzung, um Verzerrungen durch unterschiedliche Erwartungshaltungen auszuschließen. Die nach diesen Kriterien gültigen Studien wurden zusammengefasst und gemeinsam einer statistischen Signifikanzprüfung unterzogen. Danach kam Linde zu der Schlussfolgerung: „Die Ergebnisse unserer Meta-Analyse sind nicht vereinbar mit der Hypothese, dass die klinischen Effekte der Homöopathie vollständig auf einen Placeboeffekt zurückzuführen sind. Allerdings fanden wir auch keine genügenden Hinweise darauf, dass Homöopathie für irgendeine spezifische Erkrankung wirkt.“