Was die Pflanzen seit Jahrmillionen wie selbstverständlich praktizieren, ist für die Wissenschaft noch immer eine Herausforderung: die Fotosynthese. Besonders die Spaltung von Wasser ist interessant, weil sie einen umweltfreundlichen Weg zur Herstellung von Wasserstoff bietet, der zum Beispiel als Energieträger in Brennstoffzellen eingesetzt wird.

Wenn es gelänge, Wasserstoff in großem Maßstab nur mit Hilfe der Sonnenenergie zu produzieren, wäre dies ein bedeutender Schritt beim Kampf gegen den Klimawandel. Denn anders als herkömmliches Benzin aus Erdöl, verbrennt Wasserstoff ohne die Freisetzung von klimaschädlichen Treibhausgasen wie CO2 oder Stickoxiden. Es entsteht lediglich Wasser, das in der Fotosynthese erneut gespalten werden kann. Ein idealer Kreislauf, der nur auf die Energie der Sonne angewiesen ist.

Die Idee ist nicht neu

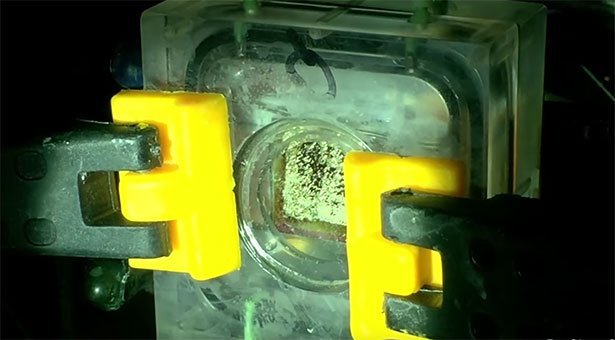

Schon 1912 wurde das erste Mal öffentlich die Möglichkeit einer künstlichen Fotosynthese diskutiert. Die erste praktische Durchführung der Spaltung von Wasser durch Licht demonstrierte aber erst 1998 der Elektrochemiker John Turner. Doch seine Maschine war viel zu teuer für einen wirtschaftlichen Nutzen und verlor schon nach 20 Betriebsstunden an Leistung.

Die drei Anforderungen, die ein künstliches Blatt erfüllen müsste, zählt Nathan Lewis vom California Institute of Technology (Caltech) im Fachmagazin „nature“ auf: „Es soll einen hohen Wirkungsgrad besitzen, kostengünstig und robust sein. Und ich könnte bereits heute mit zwei dieser Eigenschaften – ganz egal welche – dienen, aber nicht mit allen drei gleichzeitig.“