Praktisch haben Physiker noch keine Möglichkeit, einzelne Teilchen in dem Gitter anzusprechen, um auf ihm Informationen abzulegen oder wieder herauszulesen. Üblicherweise verwenden sie Laser, um den Zustand eines Teilchens zu verändern und abzulesen. Doch kein Laser ist fein genug, um aus den eng beieinander sitzenden Teilchen in einem optischen Gitter eins herauszupicken.

Genau hier hat der Ansatz seine Stärke, den Tobias Schätz mit seiner Arbeitsgruppe verfolgt. Er möchte eine Kette von Magnesiumionen in einem elektrischen Wechselfeld fangen, um sie zu einem Quantensimulator zu verschränken. Die Ionen sollen sich in der Falle mit rund drei Mikrometer Abstand voneinander anordnen, genug Platz, um sie einzeln mit einem Laser zu adressieren. An vielleicht einer Hand voll Ionen wollen Schätz und seine Kollegen die Anleitung für ein Experiment abarbeiten, die ebenfalls aus Ignacio Ciracs Abteilung stammt.

Ihr Ziel ist dabei zunächst ein Quantensimulator – eine abgespeckte Version des Quantencomputers. Ein Quantensimulator könnte Physikern bereits in relativ naher Zukunft helfen, etwa die Hochtemperatur- Supraleitung zu verstehen. „Wir wollen ein unbekanntes quantenmechanisches System mit einem bekannten simulieren“, sagt Tobias Schätz. In mancher Hinsicht arbeitet ein Quantensimulator ähnlich wie ein Quantencomputer. Doch einige der besonders kniffligen technischen Probleme stellen sich bei ihm gar nicht: Etwa wie sich die geballte Information in einem Überlagerungszustand auseinander definieren lässt.

Was passiert am „Übergang“?

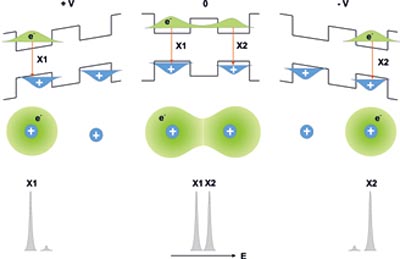

Schätz und seine Mitarbeiter möchten in ihrem Experiment zunächst aufdecken, was in dem Ionensystem bei einem bestimmten magnetischen Übergang vor sich geht: Jedes einzelne Ion verhält sich wie ein kleiner Stabmagnet. Die Nord- und Südpole benachbarter Magnete stoßen sich ab. Daher ordnen sie sich so an, dass der Nordpol des einen Magneten immer neben dem Südpol des nächsten liegt. Wenn nicht ein noch stärkeres Magnetfeld die Stabmagneten von außen alle parallel ausrichtet wie in einem Stück Eisen: Nordpol an Nordpol und Südpol an Südpol.