Keine neue Theorie ohne Widerspruch, kein Modell ohne Gegenmodell – das ist auch und gerade in der Kosmologie so. Es ist daher kein Wunder, dass die klassische Urknall-Theorie zunächst nicht ohne weiteres angenommen wird.

Steady-State statt Urknall?

Einige Kosmologen sperren sich gegen den Gedanken eines Uranfangs, andere versuchen, neue astronomische Erkenntnisse mit dem alten, statischen Weltbild zu vereinbaren. Die historisch bedeutendste Alternative zur Urknall-Theorie ist das 1948 von dem britischen Physiker Fred Hoyle aufgestellte „Steady-State-Modell“. Nach dieser ist das Universum ewig, unendlich und im Großen und Ganzen unveränderlich.

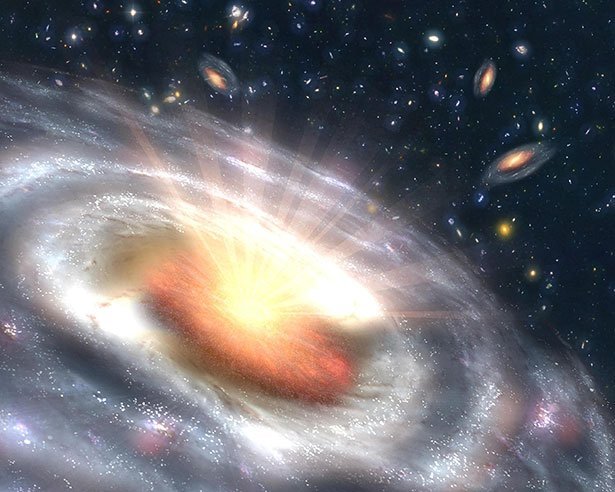

Um die von Edwin Hubble nachgewiesene Ausdehnung des Kosmos auszugleichen, entsteht fortwährend neue Materie im Raum – aus einem ominösen, unbekannten Feld heraus. Der Materie-Nachschub soll dabei aber so gering sein, dass er im Prinzip nicht nachweisbar ist – nur etwa ein Wasserstoff-Atom pro Kubikmeter und Jahrmilliarde.

Das Problem der Quasare

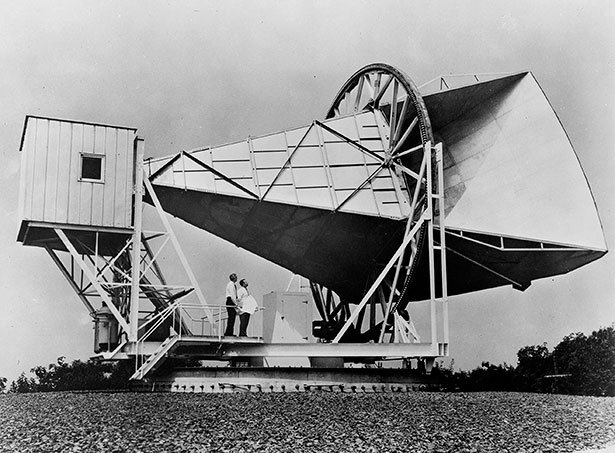

Hoyles Theorie kommt zunächst gut an, denn die Urknall-Hypothese ist vielen Kosmologen und Physikern suspekt und lässt sich – zunächst – nicht beweisen. In den 1960er-Jahren jedoch enthüllen Himmelsbeobachtungen mit Radio-Teleskopen etwas, das absolut nicht zum Steady-State-Modell passen will: