vor rund 365 Millionen Jahren

Ausmaß: 55-82 Prozent aller marinen Spezies

Prominente Opfer: Panzerfische

Ursachen: Meoriteneinschlag, Klimaabkühlung, Sauerstoffmangel in den Ozeanen

vor rund 365 Millionen Jahren

Ausmaß: 55-82 Prozent aller marinen Spezies

Prominente Opfer: Panzerfische

Ursachen: Meoriteneinschlag, Klimaabkühlung, Sauerstoffmangel in den Ozeanen

Massenaussterben

Katastrophale "Unfälle" der Evolution?

Überlebensrate 0,1 Prozent

Aussterben prägt die Erdgeschichte

Mehr als nur eine Frage der Masse...

Was kennzeichnet ein Massenaussterben?

Kambrium

Das "Aus" für die Trilobiten

Ordovizium

Aufstieg und Fall der räuberischen Nautiloideen

Devon

Die Ära der Panzerfische

Perm

Das größte Aussterben der Erdgeschichte

Trias

Als die Vorfahren der Saurier starben...

Kreide-Tertiär

Der Untergang der Dinosaurier

Wer war's?

Der erste Verdächtige: Meeresspiegelschwankungen

Todesfalle Temperatur?

Der zweite Verdächtige: Klimawandel

Kosmische Katastrophe?

Der dritte Verdächtige: Ein Meteoriteneinschlag

Kosmischer Killer oder Nebenschauplatz?

Die möglichen Auswirkungen eines Meteoriteneinschlags

Feuerspeiende Erde

Der vierte Verdächtige: Katastrophale Vulkanausbrüche

Flammendes Inferno mit globalen Folgen?

Die möglichen Folgen des Dekkan-Trapp-Vulkanismus

Impakt oder Vulkanismus?

Der Streit um das Aussterben der Dinosaurier

Der Fall Nemesis

Sind Massenaussterben periodisch wiederkehrend?

Tod mit System?

Periodizität als heißes Eisen und Streitfall

Wildwasser statt ruhiger Fluss

Massenaussterben als Motor der Evolution

Pech, Zufall oder Vorsehung?

Wer wird Opfer?

Wie stirbt man aus?

Faktoren, die das Aussterben begünstigen

Streit um Archaeopteryx und Co. - Auf der Suche nach dem „Missing Link“ zwischen Dinosauriern und Vögeln

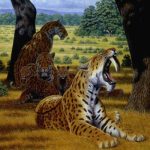

Säbelzahnkatzen - Eiszeitbestien oder Schmusekätzchen?

Das große Sterben - Wie reagiert die Natur auf den Klimawandel?

Menschenaffen - Die Letzten ihrer Art?

Unfälle der Evolution - ...oder doch geniale Anpassungsstrategien?

Mammuts - Eiszeitgiganten zwischen Mythos und Wiedergeburt

Meteoriten - Gefahr aus dem All

Evolution des Menschen - Vom Urahn bis zum Homo sapiens

Dinosaurier - Giganten der Urzeit

Vor rund 410 Millionen Jahren hatte sich das Gesicht der Erde entscheidend gewandelt: Durch die Bewegungen der Erdkruste hatten sich die ersten Gebirge gebildet, Täler, Binnenmeere und ausgedehnte Sümpfe entstanden. Gegen Ende des Silur hatten bereits die ersten Pflanzen begonnen, sich in den sumpfigen Gegenden anzusiedelten, im Devon eroberten sie nach und nach das gesamte Festland. Zuerst noch klein, unscheinbar und eher algenähnlich, entwickelten sich die Landpflanzen im Laufe dieses Zeitalters zu bis zu 15 Meter hohen Riesen. Vorfahren der heutigen Bärlappgewächse bildeten dichte Wälder und boten damit auch den ersten Tieren, die sich an Land wagten, einen idealen Lebensraum.

Doch die Eroberung des Festlands durch die Tiere kam zunächst nur schleppend in Gang. Die ersten Landbewohner waren Spinnentiere, Vorfahren der heutigen Skorpione und Hundertfüßler. Sie atmeten nicht über Kiemen, sondern durch ein luftgefülltes Röhrensystem, die Tracheen, und waren daher zum Atmen nicht auf Wasser angewiesen. Ihr stabiles Außenskelett schützte sie vor dem Austrocknen und ermöglichte ihnen die Fortbewegung an Land.

Aber auch wenn die ersten Pioniere bereits das Festland durchstreiften, der Schwerpunkt des tierischen Lebens lag noch immer in den Ozeanen. Und hier hatte sich inzwischen einiges getan: Ammoniten tummelten sich im Wasser und aus einfachen kieferlosen Wirbeltieren waren die ersten echten Fische entstanden und hatten sich explosionsartig in den Meeren ausgebreitet. Besonders die Panzerfische dominierten mit ihrer großen Formenvielfalt und ihrer teilweise gewaltigen Größe den gesamten marinen Lebensraum. Ihr Kopf war von einem massiven Knochenpanzer umgeben, ihr Hinterleib dagegen panzerlos und daher besonders beweglich.

Die bis zu zehn Meter langen Räuber der Tiefe griffen auch große Beutetiere an und jagten sogar Haifische, die sich ebenfalls zu dieser Zeit entwickelten. Die heutigen Knochenfische sind entfernte Verwandte dieser großen Jäger des Devonmeeres, genauso wie auch, letzten Endes, alle landlebenden Wirbeltiere. Denn die ersten Übergangsformen zwischen Fischen und Amphibien, quastenflosserartige Vierbeiner, gingen aus primitiven Knochenfischen hervor.

Während das Leben an Land allmählich aufblühte, erlitt die marine Lebenswelt jedoch am Ende des Devon, vor rund 365 Millionen Jahren, einen der härtesten Rückschläge ihrer Geschichte. Innerhalb kurzer Zeit starben mehr als die Hälfte, in den tropischen Regionen sogar mehr als 80 Prozent aller Meeresbewohner aus. Besonders stark betroffen waren Ammonitenarten, die Brachiopoden, die sich nach dem großen Sterben im Ordovizium wieder gut erholt hatten und die riffbauenden Korallen. Sie wurden fast vollständig ausgelöscht. Die herausragendsten Opfer waren aber die Panzerfische, ihre Ära ging mit dem Ende des Devon endgültig zu Ende.

Was das Massenaussterben im Devon auslöste, ist unklar. Vermutlich war es aber, ähnlich wie schon in den beiden vorhergehenden Untergangsphasen, eine deutliche Abkühlung des Klimas, ausgelöst durch eine neue Vereisung des Großkontinents Gondwana. Es soll jedoch auch Hinweise auf einen möglichen Meteoriteneinschlag zu dieser Zeit geben, die Egebnisse sind jedoch widersprüchlich.

Nadja Podbregar

Stand: 20.02.2002