Wir leben in einem Materie-Universum: Alles, was wir um uns herum sehen, besteht aus normaler Materie – ob unser Planet, die Sterne oder die Kerne der Atome. Und diese Materie wiederum besteht aus einer ziemlich begrenzten Anzahl von Elementarteilchen – im Prinzip reichen zwölf Teilchensorten plus ein paar Kraftteilchen und dem Higgs-Boson. Doch es gibt noch eine Gegenwelt – die Welt der Antimaterie.

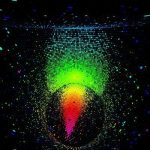

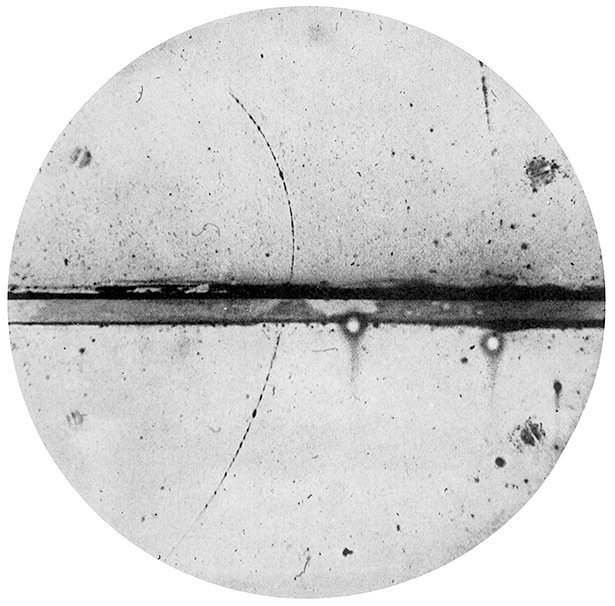

Spuren in der Nebelkammer

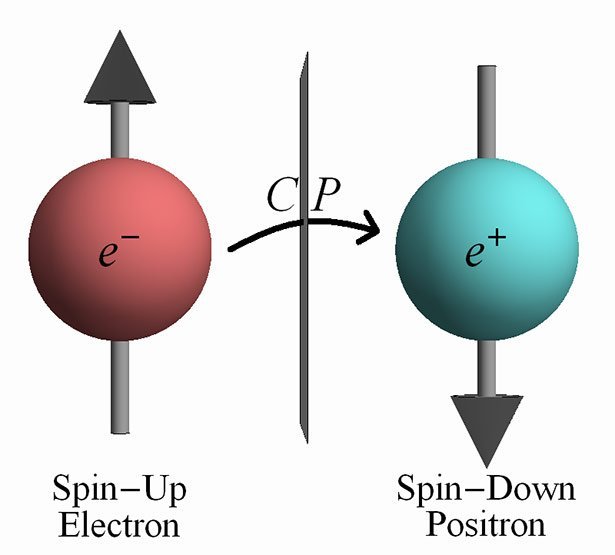

Vermutet hat dies bereits 1928 der Physiker Paul Dirac, als er die heute nach ihm benannte Wellengleichung für Elektronen entwickelte. Ihm fiel auf, dass sie zwei Lösungen hat, eine für das Elektron und eine für ein fast identisches Teilchen mit entgegengesetzter Ladung. Er postulierte daher die Existenz eines Anti-Elektrons, des „Positrons“.

Diracs gewagte These hatte Folgen: Überall auf der Welt suchten nun Physiker fieberhaft nach diesen Antiteilchen, einige postulierten bereits ein ganzes Periodensystem der Antimaterie. Dirac selbst schlug sogar vor, dass es im Universum: ganze Anti-Galaxien mit Anti-Sternen und Anti-Planeten geben könnte.

1932 wurde die Existenz der Antimaterie schließlich amtlich: Bei Experimenten in einer Nebelkammer bemerkte Carl Anderson Teilchenspuren, die denen eines Elektrons glichen, sich aber im Magnetfeld genau in die andere Richtung krümmten. Schnell war klar: Diese Spuren hatten Positronen aus der kosmischen Strahlung hinterlassen. Anderson hatte damit quasi den ersten „Fingerabdruck der Antimaterie“ nachgewiesen.