Die Anwendungen der Computertechnik beschränken sich keineswegs auf die eher physikalisch ausgerichteten Forschungsdisziplinen. In den letzten Jahren halten sie zunehmend auch Einzug in die chemische und biologische Forschung. Vorbei die Zeiten, als Chemiker und Pharmazeuten neue Mixturen und Wirkstoffe nach dem Versuch und Irrtum-Prinzip in stinkenden Labors zusammenrühren mussten. Heute können sie dafür Schutzbrille und Laborkittel im Schrank hängen lassen, „gebraut“ wird am Computer.

Auf der Suche nach immmer neuen Medikamenten ermöglichen 3-D- Visualisierungen und naturgetreue Modelle von Molekülen, Verbindungen eine ganz neue Herangehensweise. Die Forscher gehen nun nicht mehr von ausschließlich von einem zufällig entdeckten Stoff und seiner möglichen Wirkung aus, sondern beginnen einfach am Ende, beim Ergebnis: Welche Form muss ein Molekül haben, um die von mir gewünschte Wirkung hervorzurufen? Diese Frage steht nun am Anfang der Suche. Ausgehend von diesen Vorgaben kann nun mithilfe von umfangreichen Stoffdatenbanken und von Computermodellen sehr schnell ein passender Wirkstoff „maßgeschneidert“ werden. In vielen Fällen liefert der Rechner dann die passenden und günstigsten Herstellungswege gleich mit dazu.

Auch in der Biotechnologie spielen Computer eine immer größerer Rolle. Mit der zunehmenden Sequenzierung und Erforschung des menschlichen Genoms geht es für die Gentechfirmen und Institute vor allem darum, im Wettlauf um die lukrativsten Genpatente und Produkte nicht zurückzufallen. Und entscheidend dafür ist die Schnelligkeit ihrer „Rechenknechte“, der vollautomatischen Sequenziermaschinen, die in rasendem Tempo immer neue Buchstabenkolonnen ausspucken. Craig Venter, Leiter des Gentechnikunternehmens Celera dazu: „Vor drei Jahren noch dachte man, die Biologie hätte kaum Bedarf für Computer und wäre daher für die Computerindustrie völlig uninteressant, heute sind wir es, die der Computerindustrie Beine machen.“

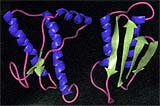

Aber auch Modelle und Simulationen werden immer wichtiger: Denn der Buchstabensalat macht erst dann Sinn, wenn bekannt ist, welches Protein er kodiert und am besten noch, welche Funktion das betreffende Eiweiss im Körper hat. Da gerade bei Proteinen Funktion und räumliche Struktur untrennbar miteinander verbunden sind, sind 3-D-Modelle ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden. Der BSE-Erreger, ein Prion-Eiweiss zeigt dieses Prinzip recht gut, zwischen dem gesunden, unschädlichen und dem krankmachenden Prion besteht kein stofflicher, wohl aber ein struktureller Unterschied. Am Modell wird dies auf den ersten Blick klar.