Das Trauma von Kopenhagen sitzt tief: Schon einmal, vor sechs Jahren, versammelten sich Politiker bei einem Weltklimagipfel, um endlich ein für alle geltendes Abkommen zu beschließen. Es ging um den so wichtigen Nachfolger des Kyoto-Protokolls und gleichzeitig um eine Klimaschutz-Vereinbarung, die erstmals auch die Schwellenländer mit in die Pflicht zur CO2-Reduktion nehmen sollte.

Die Dringlichkeit ist klar

Damals wie heute könnten die Vorgaben der Klimaforscher klarer nicht sein: Sollen schwerwiegende Klimafolgen vermieden werden, dann muss die globale Erwärmung auf zwei Grad begrenzt werden. Schon 2013 rechnete der IPCC-Weltklimabericht vor, dass die Menschheit bis 2050 nur maximal 1.000 Gigatonnen Kohlenstoff freisetzen darf, wenn man eine weitere Eskalation verhindern will. Doch mehr als die Hälfte dieses CO2-Budgets haben wir schon in die Luft geblasen – und im letzten Jahr erreichte der globale CO2-Gehalt der Atmosphäre erstmals die Rekordmarke von 400 ppm.

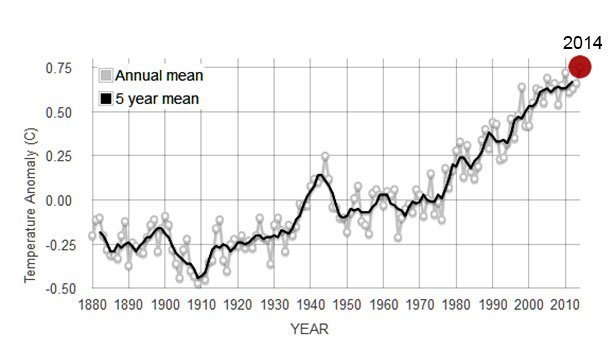

Welche Folgen dies hat, lassen sich inzwischen kaum mehr übersehen – auch für die Politiker nicht: Schon jetzt nehmen Hitzewellen, Dürren und andere Wetterextreme zu und das Jahr 2014 brach gleich mehrere Klimarekord. Im Nordatlantik hat sich die für das Klima so wichtige Umwälzpumpe abgeschwächt und die Eismassen der Polarregionen und Grönlands schmelzen immer schneller.

Jede Verzögerung wird teuer

Doch es geht nicht nur um das Wieviel und Warum des Klimaschutzes, ein entscheidender Knackpunkt ist die Zeit. „Diesmal wissen wir, dass uns die Zeit davonläuft“, kommentierte Michael Mehling vom Massachusetts Institute of Technology vor kurzem bei einem Symposium. „Wir können uns diesmal nicht den Luxus endloser Verhandlungsrunden leisten. Der Klimagipfel in Paris ist ein Jetzt-oder-nie-Test für die UN-Klimadiplomatie.“ Denn je später es gelingt, die Emissionen effektiv zu drosseln, desto teurer wird es.