Deutschlands Stromversorgung ist nicht isoliert, sondern Teil eines europaweiten Verbundnetzes. In diesem sind die überregionalen Übertragungsnetzbetreiber zusammengeschlossen – in Deutschland gibt es davon vier. Sie sorgen dafür, dass das deutsche und europäische Stromnetz stabil in einem engen Frequenzbereich arbeitet: Der Wechselstrom fließt normalerweise in einem Takt zwischen 49,8 und 50,2 Hertz durch die Leitungen.

Diese Werte markieren den Bereich, bei den alle Stromabnehmer und stromproduzierenden Systeme problemlos und synchron arbeiten können. Eine strikte Überwachung durch größtenteils automatisierte Systeme sorgt dafür, dass der Stromfluss immer so verteilt wird, dass die Frequenz in diesem Bereich bleibt – normalerweise.

8. Januar 2021 – Ernstfall im europäischen Stromnetz

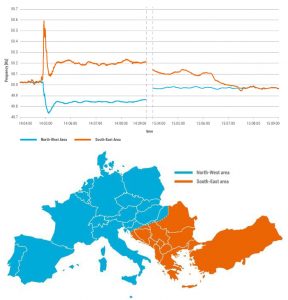

Doch was ist, wenn nun beispielsweise Wind- und Solaranlagen viel mehr Strom einspeisen als das Netz verkraften kann – oder wenn plötzlich akuter Strommangel herrscht, weil eine Haupttrasse unterbrochen ist? Was dann passiert, illustriert ein Ereignis am 8. Januar 2021: An diesem Tag sprang um 14:04:25 Uhr in einer Umspannstation in Kroatien ein Überspannungsschutz an und unterbrach eine 400 Kilovolt-Kopplung, an der mehrere Höchstspannungsleitungen zusammenliefen. Dadurch wurden mehrere Hauptleitungen getrennt, die normalerweise Strom aus dem Südosten Europas in den Nordwesten transportieren.

Diese abrupte Trennung führte zu einer Umverteilung des Stroms, der dann in einer Kettenreaktion auch in anderen Umspannstationen die Schutzschalter herausspringen ließ. Dadurch brach um 14:05 Uhr die Verbindung zwischen den beiden Teilstromnetzen zusammen. Das europäische Stromnetz teilte sich in einen nordwestlichen und einen südöstlichen Teil auf. Das Problem: Im Südwesten herrschte nun ein Stromüberschuss, der die Netzfrequenz auf 50,6 Hertz ansteigen ließ. Im Nordwesten sank die Frequenz kurzfristig auf nur noch 49,74 Hertz – beides lag außerhalb der Normwerte für das europäische Stromnetz.