1997 verkündeten die Agenturen zum zweiten Mal den Sieg der „Out of Africa“-Hypothese über die Theorie der „Multiregionalisten“. Zum zweiten Mal deswegen, weil bereits sieben Jahre vorher Ergebnisse von Rebecca Caan und anderen Genetikern der Universität Kalifornien starke Belege für das monogenetische Modell geliefert hatten. Die Amerikaner hatten die Mitochondrien-DNA von über 100 Menschen aus vier Kontinenten und ethnischen Gruppen untersucht und verglichen, um herauszubekommen, wann ihr letzter gemeinsamer Vorfahre gelebt hatte.

Die molekulare Uhr

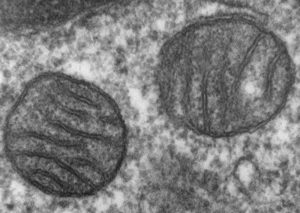

Mitochondrien sind Organellen der Zellen. Meistens werden sie als die „Kraftwerke“ der Zellen bezeichnet, weil in ihnen die Zellatmung abläuft, also Energie gewonnen wird. Obwohl diese Organellen sich in der Zelle befinden, besitzen sie eigene DNA, die sogenannte mitochondriale-DNA (mtDNA). Vermutlich haben Mitochondrien eine eigene DNA, weil sie ursprünglich selbst Einzeller waren, die irgendwann von anderen größeren Einzellern vereinnahmt wurden, und mit ihnen eine symbiontische Lebensgemeinschaft eingingen.

Weil diese DNA nur über die Mitochondrien der Weibchen einer Art vererbt wird (sie entstammt der Eizelle, ein Spermium liefert nur Kern-DNA), wird sie nicht durch „Fremd“-DNA „eines männlichen Paarungspartners verunreinigt. Das bedeutet, dass Veränderungen an ihr allein durch Mutationen entstehen und nicht durch die Rekombination mit der DNA des Partners.

Wie jede DNA unterliegt auch die Mitochondrien-DNA einer gewissen Mutationsrate. Wenn man davon ausgeht, dass diese Rate relativ konstant ist und regelmäßig auftritt, kann man anhand der Unterschiede in den Sequenzen nahe verwandter Organismen berechnen, wann die Auftrennung der beiden Arten vom gemeinsamen Vorfahren stattgefunden hat. Die mtDNA funktioniert als sogenannte „molekulare Uhr“.