Mendels Schlussfolgerungen aus seinen Erbsenversuchen sind bis heute Lehrstoff im Biologieunterricht und seine Vererbungsregen gelten – wenn auch mit Einschränkungen – bis heute.

Uniformität und eine widerlegte Theorie

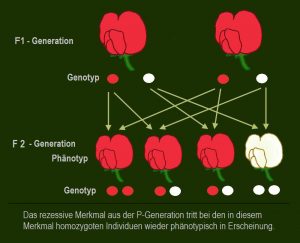

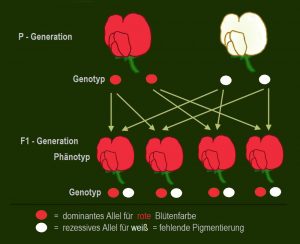

Basierend auf den Ergebnissen seiner Erbsenversuche kam Mendel zu drei entscheidenden Schlussfolgerungen – den drei Mendelschen Regeln. Die Uniformitätsregel besagt, dass alle Individuen der F1-Tochtergeneration zweier reinerbiger Vorfahren gleich aussehen. Das elterliche Merkmal, das sich dabei durchsetzt, ist dominant. Mendel charakterisierte diese Dominanz mit einem Großbuchstaben, das rezessive, „unterdrückte“ Merkmal hingegen mit einem Kleinbuchstaben.

Mendels Beobachtung zur Weitergabe der Merkmale klärte auch die lange strittige Frage zur Befruchtung der Pflanzen: Wäre der weibliche Embryosack eine reine Hülle ohne genetischen Anteil an den Nachkommen, müssten Merkmale von weiblichen Pflanzen sich anders vererben als die von männlichen. Doch das war nicht der Fall, wie Mendel feststellte. In seinen Augen widerlegte dies die Theorien des Botanikers Schleidel – und rehabilitierte auch seinen eigenen Standpunkt bei seiner gescheiterten Lehramtsprüfung.

„Bei Pisum ist wohl außer Zweifel gestellt, dass zur Bildung des neuen Embryo eine vollständige Vereinigung der Elemente beider Befruchtungszellen stattfinden müsse“, schreibt Mendel in einer Fußnote seines Fachartikels. „Wie wollte man es sonst erklären, dass unter den Nachkommen der Hybriden beide Stammformen in gleicher Anzahl und mit allen ihren Eigentümlichkeiten wieder hervortreten?“