Am Anfang gab es noch keinen Sex: Die allerersten Zellen vermehrten sich durch einfache Zellteilung. Aus einer Ausgangszelle entstehen dabei zwei genetisch weitgehend identische Tochterzellen – Klone ihrer Mutterzelle. Den Erfolg dieser asexuellen Fortpflanzung beweisen nicht zuletzt die Bakterien – der mit Abstand artenreichste Ast im Stammbaum des Lebens.

Sexuelle Fortpflanzung ist dominant

Trotzdem scheint die Natur diese so erfolgreiche Strategie der Fortpflanzung nach der Erfindung der zellkerntragenden Organismen fast völlig aufgegeben zu haben. Denn bei fast allen eukaryotischen Lebewesen ist inzwischen sexuelle Fortpflanzung die Norm. Im Pflanzenreich gilt dies für 99,9 Prozent aller Spezies, bei den Tieren liegt der Anteil sogar noch höher: Nicht einmal ein Promille aller Tierarten verzichtet auf Sex und pflanzt sich ausschließlich asexuell fort.

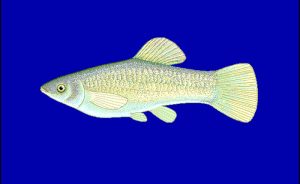

Zu diesen Exoten gehört unter anderem der Amazonenkärpfling (Poecilia formosa). Von diesem Süßwasserfisch aus dem Grenzgebiet zwischen Texas und Mexiko sind ausschließlich Weibchen bekannt. Sie pflanzen sich fort, indem sie genetische Klone ihrer selbst produzieren und diese lebendgebären. Allerdings hat dieser Fisch seine asexuelle Reproduktion erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit eingeführt: Erst vor rund 100.000 bis 200.00 Jahren entstand die Spezies durch Kreuzung zweier eng verwandter Arten.

Asexuell nur auf Zeit

Auch andere asexuelle Spezies sind evolutionsbiologisch gesehen sehr jung – oder sie „schummeln“, indem sie in großen Abständen doch immer mal wieder eine sexuelle Fortpflanzung einschieben. Dies gilt unter anderem für einige Schimmelpilzarten, aber auch für die in Süd- und Mittelamerika vorkommende Ameisenart Mycocepurus smithii. Diese pilzzüchtende Spezies galt lange als komplett asexuell, weil im Freiland nie Männchen gefunden wurden. Auch bei der Zucht im Labor gelang es nicht, die Königinnen dieser Spezies zur Produktion von Männchen zu bewegen.