Theoretisch müssten sich Gravitationswellen auch direkt nachweisen lassen, denn sie verändern die Raumzeit und beeinflussen somit auch darin enthaltene feste Körper. Das Problem dabei: Obwohl Gravitationswellen enorme Energien mit sich führen, sind die von ihnen verursachten, auf der Erde messbaren Längenänderungen winzig klein.

Würde beispielweise ein Paar von Neutronensternen im Zentrum der Milchstraße verschmelzen, hätten die die Erde erreichenden Gravitationswellen eine mehr als tausendmal höhere Energie als von der Sonne eingestrahlt wird. Trotzdem würde die dadurch verursachte relative Längenänderung nur 10 hoch -18 betragen. Das bedeutet, dass sich eine ein Kilometer lange Messstrecke um 10 hoch -15 Meter verkürzen würde – das entspricht gerade einmal einem Hunderttausendstel eines Wasserstoffatomdurchmessers.

Geo600: Laserlicht im Gegentakt

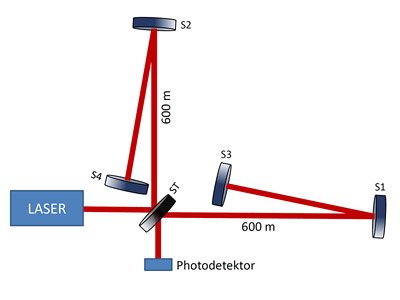

Dennoch wird die Suche nach Gravitationswellen nun schon seit einigen Jahrzehnten von einer stetig wachsenden Gemeinde von Wissenschaftlern vorangetrieben. 1994 begann das Max-Planck-Institut für Quantenoptik zusammen mit dem heutigen Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover und mehreren britischen Universitäten den Bau des Gravitationswellendetektors GEO600 etwa 20 Kilometer südlich von Hannover. Seit 2001 betreibt das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI) die Anlage. Es handelt sich dabei um ein Michelson-Interferometer mit einer Armlänge von 600 Meter.

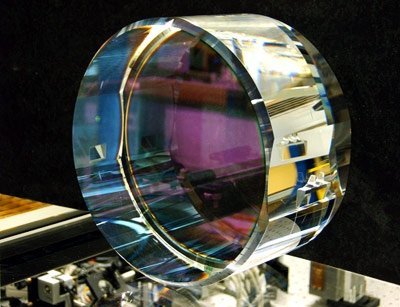

Bei GEO600 erzeugt ein Lasersystem Licht mit einer Wellenlänge von 1064 Nanometern. Ein halbdurchlässiger Spiegel teilt den Laserstrahl in zwei Strahlen auf, die im rechten Winkel zueinander weiterlaufen. Am Ende einer jeden 600 Meter langen Laufstrecke hängt ein Spiegel, der das Licht auf einen weiteren Spiegel in der Nähe des Strahlteilers wirft. Durch diesen Kniff wird die Laufstrecke des Lichts annähernd verdoppelt. Von den Spiegeln laufen die Laserstrahlen über die Endspiegel wieder zum halbdurchlässigen Strahlteiler zurück.