Lange Zeit mussten Archäologen bei ihren Datierungen gewisse Unschärfen einfach hinnehmen – heute weiß man, dass der Fehler bei über einem Jahrtausend lag. Bis zur Erfindung der C14-Methode: Diese Methode ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich der Siegeszug eines neuen Verfahrens bei allem anfänglichen Argwohn nicht aufhalten lässt.

Isotope als Alters-Indikatoren

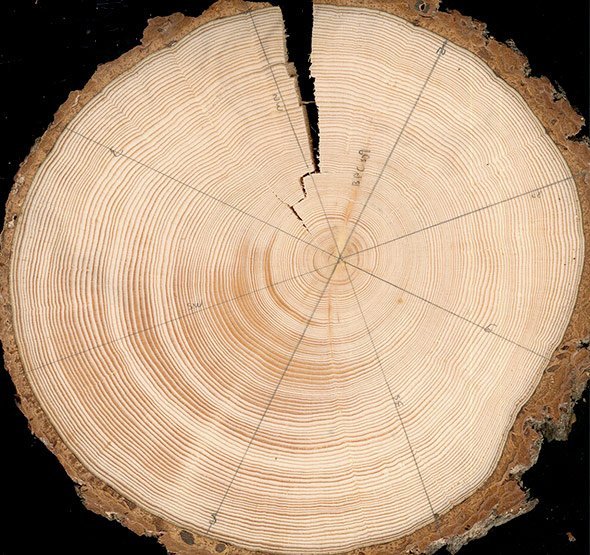

Mit dem C14-Verfahren, auch Radiokohlenstoffmethode genannt, lässt sich das Alter organischer Funde bestimmen. Dies ist möglich, weil alle lebenden Organismen Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen. Kohlenstoff gibt es in drei „Arten“, die man Isotope nennt: C12, C13 und C14, je nach Anzahl der Protonen und Neutronen im Atomkern. Stirbt der Organismus, wird kein C14 mehr aufgenommen. Das bereits vorhandene C14 zerfällt nun langsam mit einer Halbwertszeit von 5.730 Jahren. C12 allerdings bleibt unverändert erhalten.

Aus dem Verhältnis von C12 und C14, das mithilfe eines Massenspektrometers oder mit einem radiometrischen Messverfahren ermittelt werden kann, lässt sich nun das Alter des Fundes bestimmen – vorausgesetzt, der Fund ist nicht älter als 50.000 Jahre, denn dann ist zu viel C14 zerfallen. Ist das Alter organischer Funde bekannt, können die Archäologen wiederum auf das Alter nicht organischer Fundstücke aus demselben Fundzusammenhang schließen.

Durchgesetzt trotz Skepsis

„Die Datierung durch die C14-Methode des US-amerikanischen Chemikers Frank Libby war ein großer Durchbruch für die Archäologie“, sagt Rüdiger Krause, prähistorischer Archäologe in Frankfurt, der unter anderem in Bernstorf, im Montafon und im Trans-Ural forscht. Er könne sich daran erinnern, dass es in den 1980er und 1990er Jahren noch viele Skeptiker gab. Vor allem die älteren Archäologen wollten an der vergleichenden Methode festhalten.