Am 20. Mai 2010 ist die Sensation perfekt: Forscher um den Gentech-Pionier Craig Venter verkünden in einer Pressekonferenz in Washington die erste Produktion einer lebenden, vermehrungsfähigen künstlichen Zelle. Damit ist ein Meilenstein der synthetischen Biologie erreicht. Doch um an diesen Punkt zu kommen, haben die Wissenschaftler 15 Jahre des Testens, Tüfteln und immer wieder Ausprobierens gebraucht. „99 Prozent und wahrscheinlich sogar mehr unserer Experimente schlugen fehl, denn wir mussten alle Probleme völlig neu und von Grund auf lösen, es gab kein Rezept dafür“, erklärt Venter auf der Pressekonferenz.

Das Ergebnis dieser Bemühungen klingt erstmal simpel: „Wir haben mit dem digitalen Code in einem Computer begonnen, dann das Chromosom aus vier Flaschen mit Chemikalien gebaut, es zusammengesetzt und in die Zellhülle eines Bakteriums eingepflanzt“, sagt Venter. Und bringt es dann nochmal auf den Punkt: „Das ist die erste sich selbst vermehrende Art auf diesem Planeten, deren Mutter und Vater ein Computer ist.“ Die Tücke auf dem Weg zur künstlichen Zelle steckt allerdings im Detail. Denn wie genau baut man ein ganzes Erbgut?

Buchstabensalat auf dem Computerbildschirm

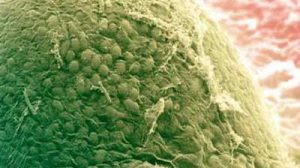

Den Anfang macht die gezielte Entwicklung der Ziel-DNA am Computer. Angelehnt an bereits existierende Gene und Genfolgen kombinieren die Forscher die Basenpaare so, dass das Erbgut später die von ihnen gewünschten Proteine herstellt. Gleichzeitig aber müssen sie alle Gene einfügen, die eine Bakterienzelle zu ihrem normalen Überleben und Funktionieren braucht. Im Fall der ersten Testzelle machten es sich die Forscher erstmal leicht, sie kopierten einfach den Code einer bereits existierenden Bakterienart, Mycoplasma mycoides.

„Wir teilten dann dieses 1.100.000 Basenpaare lange, doppelsträngige Genom in 1.100 sich überlappende Stücke“, erklärt Dan Gibson vom Craig Venter Institute. Jedes dieser noch immer nur im Rechner existierenden Stücke hat an seinen Enden 80 Basenpaare, die mit den Enden des vorhergehenden und folgenden DNA-Stücks übereinstimmen. Dadurch lässt sich später der Code wie ein Puzzle wieder in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen. „Unsere vorhergehenden Arbeiten haben uns gezeigt, dass Hefezellen bis zu 25 solcher Stücke auf einmal in ihrem Zellinneren zusammenfügen können“, so Gibson.

Nukleotid-Stücke frei Haus

Erstmal aber mussten die 1.080 Basenpaare langen DNA-Stücke überhaupt vorhanden sein. Hier half den Forschern der technische Fortschritt und die bereits weit fortgeschrittenen Kommerzialisierung der Gentechnik: Inzwischen gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, kurze DNA-Stücke, die sogenannten Oligonukleotide, herzustellen. Dazu braucht es heute nicht viel mehr als ein entsprechendes Gerät, den digitalen Code und die Grundbausteine der DNA in Form der vier Basenpaare und ihres Gerüsts. Diese maschinell hergestellten Minisequenzen sind allerdings nur einsträngig, ihr entsprechendes Spiegelbild, der zweite Strang der DNA fehlt noch. In einem weiteren Verfahrensschritt werden diese Bruchstücke daher vervollständigt und mit Hilfe bestimmter Enzyme auch zu längeren Stücken zusammengesetzt.

Venter und sein Team konnten daher ihre 1.100 benötigten Erbgut-Bausteine ordern und sich frei Haus liefern lassen. Doch die Anzahl der Fragmente war noch immer viel zu hoch, um von den Hefen – quasi ihren lebenden Assemblermaschinen – in einem Schritt zum fertigen Bakteriengenom verbunden zu werden. „Wir mussten daher in drei Schritten vorgehen“, erklärt Gibson. Im ersten nahmen sie jeweils zehn der DNA-Stücke und ließen sie Hefezellen zu rund 10.000 Basenpaaren langen Strängen zusammenbauen. Diese DNA-Stücke isolierten sie aus der Hefemischung, bereiteten sie auf und gaben zehn davon erneut in Hefe, um daraus Stücke von 100.000 Basenpaaren Länge zu erzeugen. „An diesen Punkt hatten wie nur noch elf Stücke, die wir von der Hefe zu einem kompletten Erbgutring des Bakteriums zusammensetzen ließen“, sagt Gibson.

Das künstlich gebaute Bakteriengenom war fertig. Der entscheidende Schritt geschafft – dachten die Forscher zumindest. Doch als sie ihr Genom in die Hülle der nah verwandten Art Mycoplasma capricolum einpflanzten, geschah – nichts.

Nadja Podbregar

Stand: 23.03.2012