Ohne die Halbleiter Germanium und Silizium wäre der Transistor nie erfunden worden. Denn erst die elektronischen Eigenheiten dieser kristallinen Feststoffe machten seine Entwicklung und die vieler andere elektronischer Bauteile möglich. Die Halbleiterindustrie ist heute nicht umsonst ein weltweit umkämpfter und milliardenschwerer Markt.

Auf die Bandlücke kommt es an

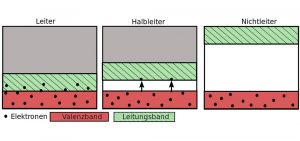

Seinen Anfang nahm der Siegeszug der Halbleiter Ende der 1930er Jahre. Damals entschlüsselten Physiker erstmals, was in einem Halbleiter auf atomarer Ebene passiert und warum er den Strom mal leitet und mal nicht. Sie stellten fest: Die Elektronen in diesen Materialien sind nicht von vornherein frei beweglich wie in Metallen. Stattdessen benötigen die Halbleiter-Elektronen erst eine gewisse Energiezufuhr, um in den angeregten, mobilen Zustand zu gelangen.

Diese sogenannte Bandlücke zwischen dem nichtleitenden Valenzband und dem mobilen Leitungsband liegt bei Halbleitern zwischen 0,1 und vier Elektronenvolt. Durch Zufuhr von Energie in Form von Wärme, Strahlung oder elektrischem Strom können Elektronen im Hableiter diese Bandlücke überwinden. Materialien, deren Atome vier Valenz- oder Außenelektronen besitzen, haben dabei besonders günstige Halbleiter-Eigenschaften. Zu diesen gehören neben chemischen Verbindungen wie Cadmiumsulfid oder Galliumarsenid auch die Elemente Silizium und Germanium.

Gezielte Verunreinigung

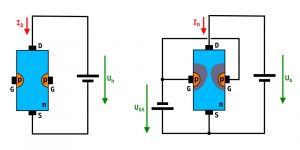

Eine weitere wichtige Erkenntnis: Wenn man Fremdatome in das Kristallgitter von Germanium oder Silizium einschleust, kann man ihre elektronischen Eigenschaften gezielt modifizieren. Diese Dotierung bewirkt je nach Art der Fremdatome einen lokalen Überschuss an Elektronen (n) oder positiv geladenen Leerstellen (p) im Kristallgitter. Diese lokalen Ladungsüberschüsse verkleinern die Bandlücke und können so die lokale Leitfähigkeit im Halbleiter erhöhen.