Seit 1960 bestimmen sieben Grundeinheiten nahezu alles, was man messen kann. Denn alle Maßeinheiten lassen sich direkt oder indirekt auf diese „fundamentalen Sieben“ zurückführen. Zu diesen sogenannten SI-Einheiten gehören der Meter, das Kilogramm und die Sekunde. Außerdem Kelvin als thermodynamisches Maß der Temperatur, Ampere als Einheit der Stromstärke, Candela für die Lichtstärke und das Mol als Einheit für die Stoffmenge.

Das System der Referenzen

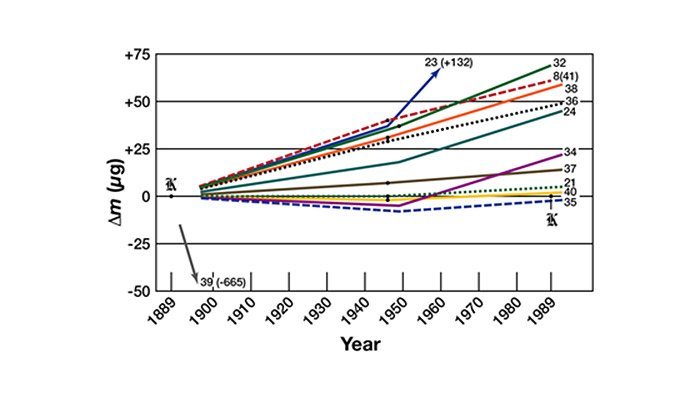

Um sicherzustellen, dass diese Einheiten immer und überall den gleichen Wert haben, legt die Meterkonvention fest, welches Referenzobjekt oder welche Messmethode jeweils gelten. So war für das Kilogramm bisher der Platinzylinder in Paris die weltweite Referenz. Alle nationalen Metrologiebehörden haben von diesem Ur-Kilogramm eine offizielle, geeichte Kopie. In den einzelnen Ländern werden dann weitere Kopien erstellt, die an regionale Eichämter und andere Institutionen gehen. In regelmäßigen Abständen werden alle diese Eichgewichte mit der jeweils höherrangigen Referenz verglichen, um eine dauerhafte Übereinstimmung sicherzustellen.

Im Falle von Einheiten für weniger „fassbare“ Maße wie beispielsweise die Temperatur oder das Ampere, dienten standardisierte Messmethoden als Referenz. So war beispielsweise das Kelvin über den Tripelpunkt des Wassers definiert – den Druck- und Temperaturverhältnissen, an dem Wasser zu gleichen Teilen gasförmig, flüssig und gefroren ist. Bei 611 Pascal Druck liegt dieser Tripelpunkt per Definition bei 273,16 Kelvin. Ein Kelvin ist daher genau der Kehrwert dieser Temperatur.

Subtile Abweichungen

Das Problem jedoch: Die bisherigen Referenzobjekte und Messmethoden sind nicht hundertprozentig verlässlich. Beim Tripelpunkt beispielsweise kann schon eine winzige Abweichung in der Isotopenzusammensetzung des Wassers die Messung verfälschen. Bei Urmeter führten Temperaturschwankungen dazu, dass sich der Metallbalken ausdehnte oder zusammenzog.