Was damals genau geschah – und wie dramatisch die Trockenzeit des Mittelmeeres endete, ist inzwischen weitaus besser erforscht. Reisen wir zurück in die Ära der „messinischen Salinitätskrise“, wie die mehrere hunderttausend Jahre anhaltende Phase heute heißt:

Nur ein paar Millimeter pro Jahr…

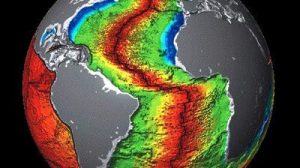

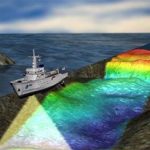

Gibraltar vor 5,93 Millionen Jahren. Die Drift Afrikas nach Norden hebt den Meeresboden unter der Meerenge zwischen Europa und Afrika immer weiter in die Höhe. Noch ist dieser Anstieg schleichend: Nur ein paar Millimeter pro Jahr hebt sich die Gesteinsschwelle, das Wasser darüber ist noch rund 60 Meter tief. Das aber reicht bereits aus, um den Einstrom frischen Meerwassers in das Mittelmeer empfindlich zu drosseln. Als Folge verdunstet mehr Wasser als nachfließen kann und der Wasserspiegel sinkt.

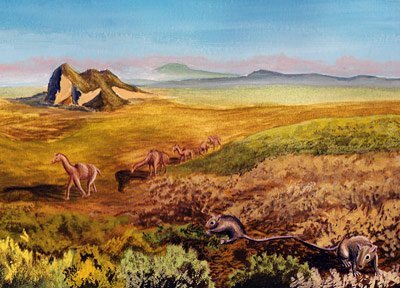

„Während dieser ersten Phase wurde das Wasser immer salziger und enthielt schließlich zehn Prozent des in allen Weltmeeren zusammen gelösten Salzes“, erklärt Daniel Garcia-Castellanos vom spanischen Institut für Geowissenschaften in Barcelona. Als Folge stieg der Gefrierpunkt des Mittelmeerwassers um 0,2 Grad Celsius. In den folgenden 300.000 Jahren steigt die Gibraltar-Schwelle allmählich weiter an, der Einstrom aus dem Atlantik wird zum Rinnsal. Jetzt sinkt der Pegel des Mittelmeeres bereits mehrere Zentimeter pro Jahr. Das Wasser zieht sich an den Küsten immer weiter zurück, kilometerbreite Uferstreifen liegen nun trocken, auf denen sich Karbonate und später auch Anhydrite ablagern.

Dürre – Flut – Dürre – Flut..

Doch noch gelingt es dem Atlantik, immer wieder kurzzeitig die Barriere von Gibraltar zu durchbrechen und Teile des Damms abzutragen. Bis zu 69 Mal, so zeigen Studien, muss das wenige, inzwischen mehr als tausend Meter unter dem Meeresspiegel liegende Salzwasser am Grund des großen Beckens zumindest teilweise wieder aufgefüllt worden sein.