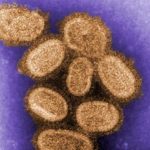

Wer von Herpes spricht, meint damit meist die kleinen Bläschen an der Lippe, die durch das umgangssprachlich gleichnamige Virus verursacht werden. Doch dieses Virus hat über 200 bekannte Verwandte und nahezu ebenso viele Wirte. „Herpesviren wurden in vielen Säugetierarten sowie in Vögeln, Reptilien, Amphibien, Fischen und sogar in Weichtieren nachgewiesen“, sagt Gudrun Wibbelt vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Betroffen sind beispielsweise verschiedene Affenarten, Pferde, Katzen, Hunde und Fledermäuse, aber auch Tauben, Störche, Koi-Karpfen und Schildkröten.

Humane Herpesviren

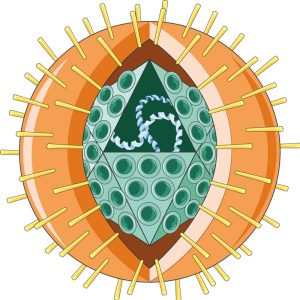

Herpesviren sind dabei immer artspezifisch, Artsprünge sind selten und die allermeisten kommen nur bei Tieren vor. Neun dieser Viren sind jedoch an den Menschen angepasst und treten ausschließlich in unserem Körper auf. Dazu gehören neben besagtem Lippenherpes – Herpes simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) – auch sein Namensvetter HSV-2 sowie das Varizella-Zoster-Virus (VZV oder HHV-3), das Epstein-Barr-Virus (EBV oder HHV-4) und das Cytomegalie-Virus (CMV oder HHV-5). Darüber hinaus gehören die Humanen Herpesviren (HHV) 6A, 6B, 7 und 8 dazu. Letzteres wird auch Kaposi-Sarkom-assoziiertes Herpesvirus (KSHV) genannt.

Diese neun Herpesviren befielen schon unsere Vorfahren. Seither haben sie sich über Millionen von Jahren sehr gut an den menschlichen Körper angepasst und sind heute in der Weltbevölkerung weit verbreitet. Jeder Erwachsene trägt eines oder mehrere dieser humanen Herpesviren in sich – und das sein Leben lang. Denn die Viren bleiben nach der ersten Infektion für immer im Körper.

Wie kommt es zur Erstinfektion?

Dass Herpesviren so weit verbreitet sind, liegt an ihrer leichten Übertragung. Die Viren werden vor allem bei direktem Hautkontakt sowie über Speichel, Blut oder andere Körperflüssigkeiten weitergegeben, etwa beim Küssen oder Sex. Über die Schleimhäute des Mundes oder der Genitalien gelangen die Viren dann in unseren Körper.