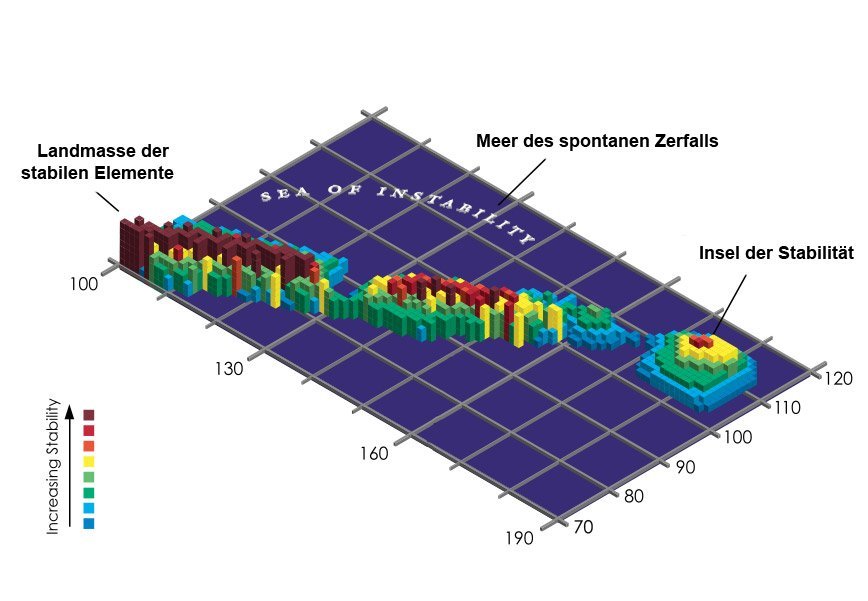

Typischerweise kennen wir das Periodensystem als geometrische, farbige Tabelle. Doch man kann die Welt der Elemente auch als Landkarte betrachten. Darin bilden die stabilen, langlebigen Atomsorten den festen Kontinent, dessen Küsten von Schwermetallen wie Quecksilber und Blei gesäumt werden. Der Landmasse vorgelagert sind flache, sumpfige Untiefen – radioaktive Elemente mit längeren Halbwertszeiten von einigen Jahren bis Jahrmillionen.

Die Insel der Stabilität

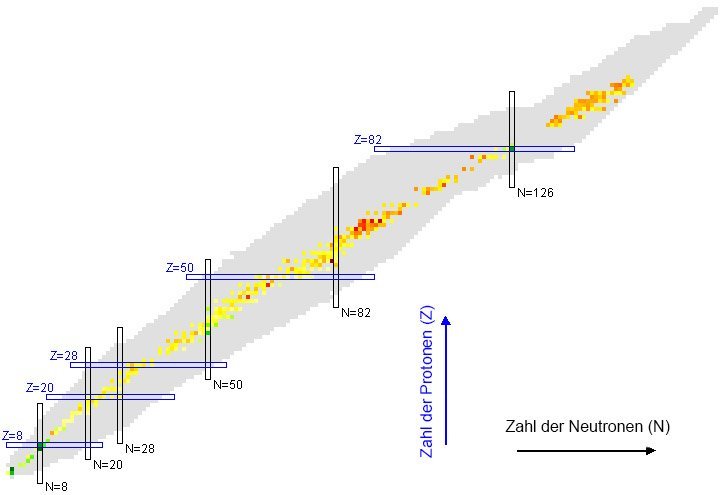

Doch je weiter man sich vom Ufer entfernt, desto tiefer wird das Wasser. Hier ist das Reich der kurzlebigen superschweren Elemente – der Atome, die kaum lange genug bestehen, um nachgewiesen zu werden. Doch nach Ansicht der Elementjäger könnte es irgendwo inmitten dieser unerforschten See noch Inseln der Stabilität geben. Sie bestehen aus den neutronenreichen Isotopen superschwerer Elemente, die stabiler sind als die umgebenden Atomvarianten.

„Wenn wir die Insel der Stabilität finden, lernen wir dabei viel über das Wesen der Kräfte, die in Atomkernen wirken – also darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält“, erklärt Klaus Blaum von Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Er und seine Kollegen haben kürzlich eine Methode entwickelt, um die Masse und damit die Neutronenzahl superschwerer Elemente besser messen zu können. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Insel der Stabilität zu identifizieren.

Nähern wir uns dem Ufer?

Ein erstes Indiz für die Existenz einer solchen stabilen Insel lieferte vor einigen Jahren das Isotop Hassium-270. Dessen Atomkerne mit 108 Protonen und 162 Neutronen sind zwar instabil. Aber Experimente legen nahe, dass dieses Isotop immerhin rund 20 Sekunden lang überdauert, bevor es zerfällt – das ist wesentlich länger, als aufgrund seiner Protonenzahl zu erwarten wäre.