Bei Aufwindkraftwerken gibt es heute viel Neues im Vergleich zum ersten Prototyp: So liegen die Flügel der Windturbinen heute nicht mehr waagerecht (darauf hätte ein Jumbo Jet Platz), sie haben horizontale Achsen bei Durchmessern von etwa 30 Metern (m) und befinden sich im Umkreis des Schlotes.

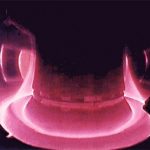

Die Lufttemperatur erreicht kurz vor dem Schlot bis zu 100 Grad, was ganz neue Technologien für die Windturbinen und Baumaterialien erforderlich macht. Und warum sollen die Wärme und der Platz unter dem riesigen Glasdach nicht auch anderweitig Nutzen bringen: etwa für Gewächshäuser oder zur Meerwasserentsalzung. Die heutige Glas- und Glasbeschichtungstechnologie bietet unglaublich viele Möglichkeiten.

Die technische Herausforderung bleibt dennoch der Stahlbetonturm, der dem Angriff des Windes und der Eigenlast widerstehen muss, zudem muss der Baugrund das Gewicht des Turmes tragen. Besonders gefährdet sind so genannte Beulfelder, das sind Bereiche des Turmes, die durch Versteifungsringe stabilisiert werden müssen. Der Turm entsteht in Schalenbauweise – und „bei der Schale trägt die Form“.

Dünne Wand muss wie eine dicke tragen

Das heißt, die Kunst des Schalenbaus besteht darin, eine Form zu finden, die der verhältnismäßig dünnen Wand die Tragwirkung einer viel stabileren, dickeren verleiht. Das ist letztlich eine mühselige Arbeit am Computer, mit der Ingenieurwissenschaftler um Professor Wilfried Krätzig für ein Kraftwerk (Turm: 1.000 m, Kollektordurchmesser. 6.000 m) in der Vorplanungsphase erste Ergebnisse lieferten.