Lange Zeit galt die Tiefsee als Wüste, als lebensfeindliches Ödland, in dem kaum etwas existiert und das daher auch keinen Schaden nehmen kann. Für viele ist der Meeresgrund daher bis heute nichts als eine reichhaltige Quelle für Rohstoffe und Bodenschätze, bereit ausgebeutet zu werden „Mine it, drill it, dispose into it, or fish it“, zitiert Robert S. Carney von der Louisiana State Universität die gängigen Vorstellungen. „Es gibt ja doch nichts, was davon betroffen sein könnte. Und wenn es Folgen gibt, dann ist die Tiefsee wenigstens schön groß und – das ist das Beste – aller Sicht verborgen.“

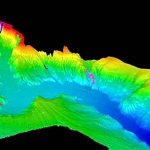

Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Denn was die fünf Census-Projekte zur Tiefsee in den letzen knapp zehn Jahren zu Tage förderten, war überraschend, faszinierend und verändert das gesamte Bild dieses Lebensraums nachhaltig. In mehr als 210 Expeditionen durchmusterten die 344 Wissenschaftler aus 34 Nationen die steil abfallenden Ränder der Kontinente, die rätselhaften Ökosysteme der „Seamounts“, hydrothermalen Schlote und Quellen und erkundeten sowohl die vielgestaltigen Klüfte und Berge des Mittelatlantischen Rückens als auch die flachen Weiten der scheinbar so öden Tiefsee-Ebenen.

Seegurke als Staubsauger

Und vor allem dort enthüllten die Kameras, Sonargeräte und autonomen Tauchfahrzeuge eine erstaunliche Lebensfülle: Bis heute sind 17.650 Arten aus Wasserschichten tiefer als 200 Meter neu in die große Census-Datenbank eingetragen, 5.722 Arten davon stammen jedoch sogar aus der Zone des lichtlosen Dunkels, Tiefen von einem und mehr Kilometern. Zu ihnen gehören so seltsame Wesen wie die transparente Seegurke Enypniastes. Wieein Staubsauger schlürft sie unablässig organisches Material vom Meeresboden in sich hinein, während sie mit zwei Zentimetern in der Minute auf ihren Tentakeln vorwärts kriecht.

Erdöl und Walknochen als Wurm-Leibspeise

Oder der einsame Röhrenwurm, der am Grund des Golfs von Mexiko in knapp 1.000 Metern Tiefe in seiner Höhle saß und zunächst völlig unauffällig schien. Doch als der Roboterarm des Tauchfahrzeugs ihn anhob, strömte Erdöl sowohl aus seiner nun verwaisten Höhle als auch aus seiner Mundöffnung. Der Wurm ernährte sich offensichtlich von chemischen Bausteinen des Öls und war von den Forschern quasi „beim Dinner“ gestört worden. Eine ähnlich ungewöhnliche Leibspeise hat auch der Wurm Osedax, von Census-Forschern am Grund des antarktischen Polarmeeres entdeckt: Er frisst sich durch die Knochen von auf dem Meeresboden gesunkenen Walskeletten.