Wenn wir etwas vergessen, sind wir entweder nicht in der Lage, Ereignisse im Gehirn abzuspeichern oder wir verlieren den Zugang zu bereits abgelegten Erinnerungen. Beides ist ganz normal und passiert im Laufe der Zeit ständig, unter anderem durch Stärken oder Vernachlässigen bestimmter Neuronen-Bahnen. Aber wie genau funktioniert das?

Vor dem Vergessen kommt das Erinnern

Um die neuronalen Mechanismen des Vergessens verstehen zu können, muss man sich zunächst vor Augen führen, wie das Erinnern von Erlebnissen funktioniert. Dafür gibt es keinen zentralen Speicherplatz, sondern die Speicherung hängt von der Art der Erinnerung ab. Beispielsweise emotionale Erinnerungen hängen mit der Amygdala zusammen, einer Hirnregion, die zusammen mit dem Hippocampus emotionale Äußerungen reguliert. Wollen wir uns hingegen an erlernte Fähigkeiten erinnern, wird dies mit dem Striatum assoziiert, welches beispielweise an der Koordination des motorischen Systems beteiligt ist.

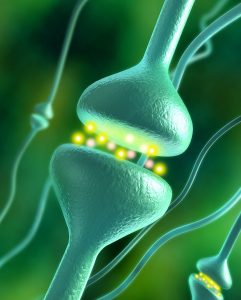

An der Speicherung von Erinnerungen sind meist Gruppen von Neuronen beteiligt, also Verbände von Nervenzellen im Gehirn, die Sinneseindrücke weiterleiten können. Gibt es für einen äußeren Reiz noch keinen Verarbeitungsweg, wachsen von einer Gehirnzelle feine Fortsätze zu einer anderen Gehirnzelle und bilden eine Kontaktstelle. Über diese Synapse tauschen die Neuronen Neurotransmitter wie Acetylcholin oder Noradrenalin miteinander aus und können so kommunizieren.

Die Anatomie des Vergessens

Dieser Neuronen-Verbund reagiert kollektiv auf Reize aus der Außenwelt, wie zum Beispiel das Gesicht eines Verwandten oder den Geruch von frisch gebrühtem Kaffee. Ihre Verbindung zueinander wird dabei umso stärker, je häufiger dieser Verbund zusammen stimuliert werden. Die gemeinsame Aktivität der Neuronen erleben wir dann als Erinnerung. Die Fähigkeit Informationen aufzunehmen, abzuspeichern und nach Bedarf wieder abzurufen, ist das, was wir als Gedächtnis kennen.