Karten repräsentieren nicht nur Wissen, sondern bedeuten auch Macht – das wusste man schon vor Jahrhunderten. Denn wer über anderen nicht zugängliche geografische Informationen verfügt, kann diese zu seinem Vorteil nutzen – sei es für Handel und Transport, für die Erkundung neuer Gebiete oder für den Krieg.

Eine Karte als Staatsgeheimnis

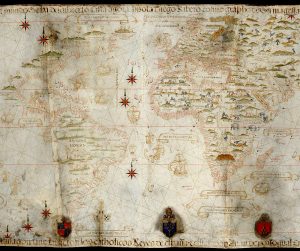

Es ist daher kein Zufall, dass das Zeitalter der großen geographischen Entdeckungen im 15. und 16. Jahrhundert auch das goldene Zeitalter der Kartografie war. Die rasante Erforschung der altbekannten und neuen Kontinente forderte ständige Neuauflagen kartografischer Schriften und brachte einen Aufschwung aufwändig gestalteter Kartenwerke mit sich. Wer neue Ländereien entdeckte, beanspruchte diese für sich, als wichtigster Besitznachweis galt dabei eine entsprechende Karte.

Weil geografisches Wissen den Weg zu neuen Reichtümern, zu Rohstoffen und Handelswaren wies, hüteten die Könige der Renaissance ihre Karten wie Staatsgeheimnisse. Die Spanier bewahrten ihre Kartensammlung beispielsweise in einer verschlossenen Lade auf. Die beiden zum Öffnen nötigen Schlüssel besaßen nur der Generalsteuermann und der oberste Kosmograf. Aus Angst, die amtlichen Karten könnten absichtlich verfälscht werden, ließ der spanische König im Jahr 1508 eine sogenannte Mutterkarte erstellen, den Padron Real. Alle Aktualisierungen wurden zunächst darin vorgenommen und erst dann vervielfältigt. Der Padron Real selbst wurde von einer Kommission der besten Steuerleute überwacht

Folgenschwerer Kartenraub

Zu jener Zeit war Portugal noch die führende Nation in der Seefahrt. Nautische Schriften zu kopieren oder ins Ausland zu schicken, war bei Todesstrafe verboten. Drohte in Seeschlachten eine Niederlage, wurde eher das eigene Schiff versenkt, als dass kartografische Aufzeichnungen dem Feind in die Hände fielen. Ausländer, vor allem aus Italien und Spanien, waren in Portugal nicht gern gesehen, weil sie die königlichen Geheimnisse stehlen konnten.