Was ist der Ursprung aller Dinge? Was macht Wasser flüssig und Metall hart? Warum verhält sich Kupfer anders als Silber, Kohle anderes als Schwefel? Diese Fragen sind keineswegs eine Domäne der Neuzeit, sondern beschäftigten schon die Menschen des Altertums. Auch sie nahmen die Natur um sie herum nicht mehr einfach als gegeben hin, sondern wollten ihre Prinzipien verstehen.

Schon die frühen griechischen Philosophen und Naturgelehrten erkennen, dass es eine Ordnung hinter den Dingen geben müsse, etwas Vereinendes. Vielleicht einen Urstoff, der das Verhalten der verschiedenen Substanzen und ihre Eigenschaften erklärt? Für den griechischen Gelehrten Thales von Milet ist 600 vor Christus die Antwort klar: Wasser. Die Erdscheibe und alle Dinge darauf, so glaubt er, stellen nur verschiedene Aspekte dieses Urstoffs dar. Seinen Zeitgenossen leuchtet dies ein, können doch selbst feste, harte Metalle, wenn man sie nur genügend erhitzt, in einen flüssigen Zustand gebracht werden. Und Atome oder andere kleinste Teilchen kennen sie nicht. Diskutiert wird allenfalls, ob nicht statt des Wassers vielleicht die Luft oder aber das Feuer, wie Heraklit meint, der geheimnisvolle Urstoff sei.

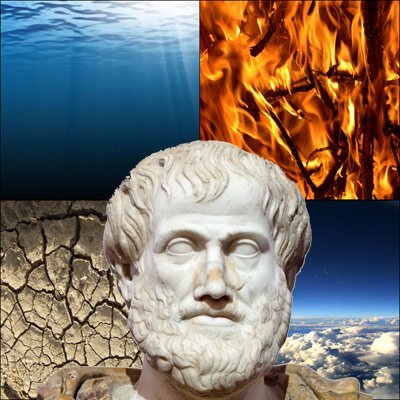

Aristoteles: Vier plus X

Rund 300 Jahre später vereint Aristoteles diese Ansätze zu seiner Vier-Elemente-Lehre. Darin ordnet er jedem „Element“ Eigenschaften zu, so ist die Erde beispielsweise kalt-trocken, das Wasser kalt-feucht. Alle Materie besteht demnach aus einer Mischung der Ur-Komponenten, ihr Anteil bestimmt, welche Eigenschaften und welches Verhalten eine Substanz zeigt. Über allem jedoch existiert nach Aristoteles‘ Vorstellung noch die Quintessenz – das fünfte Element, der Äther, der allem anderen Leben einhaucht und aus dem alles entstanden ist.

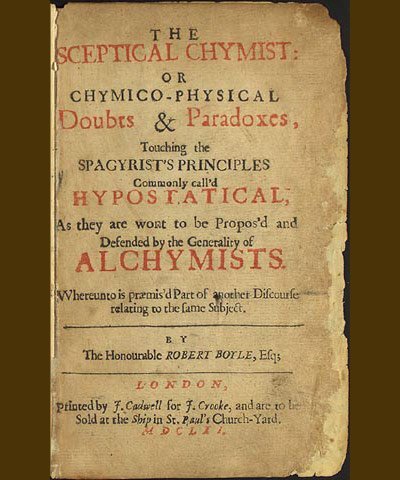

Was Aristoteles noch nicht ahnt: Seine Lehre sollte das Weltbild des Abendlandes noch fast 2.000 Jahre lang prägen. Ob Griechen, Römer oder die Alchimisten und Ärzte des Mittelalters und der Renaissance – sie alle berufen sich ganz selbstverständlich auf diese vier Grundelemente.