Es ist kein Zufall, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern beim Nobelpreis besonders häufig leer ausgegangen ist: die Theoretiker. Selbst wenn ihre Erkenntnisse noch so bahnbrechend und fundamental waren – in der Regel reichte das allein nicht. Selbst Albert Einstein bekam nie einen Nobelpreis für seine Relativitätstheorie. Stattdessen erhielt er 1921 die Auszeichnung für seine Entdeckung und Beschreibung des photoelektrischen Effekts – die Interaktion von Licht mit Materie.

Oft ist erst der Nachweis entscheidend

Einer der Gründe dafür ist die Neigung des Nobelpreis-Komitees, bei ihrer Auswahl experimentelle Leistungen zu bevorzugen – diese Errungenschaften sind schlicht einfacher nachvollziehbar und in ihrer Bedeutung einzuordnen. Viele theoretische Vorhersagen und Modelle gelten zudem erst dann als bewiesen, wenn sie auch experimentell bestätigt wurden.

Jüngstes Beispiel dafür ist der erste Nachweis von Gravitationswellen im Jahr 2016 durch die Physiker der LIGO- und Virgo-Kollaboration. Obwohl diese Erschütterungen der Raumzeit und ihre Entstehungsprozesse schon 100 Jahre zuvor durch Albert Einstein postuliert wurden, gab es den Nobelpreis erst bei ihrem Nachweis.

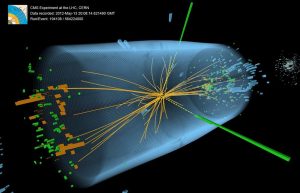

Higgs-Boson: Für Brout kam die Entdeckung zu spät

Ähnlich war dies beim Higgs-Boson: Schon in den 1960er Jahren grübelten Physiker über die Frage, was den Elementarteilchen ihre Masse verleiht. 1964 dann kamen Peter Higgs, sowie Robert Brout und Francois Englert zu dem Schluss: Es musste eine bisher unbekannte Art von Feld geben, mit dem diese Teilchen wechselwirken und so ihre Masse erhalten. Gab es jedoch dieses „Higgs-Feld“, dann musste es auch ein dazu gehörendes Teilchen geben.