Ob Smartphone, Notebook oder Supercomputer – all diese Rechner funktionieren nach dem gleichen Grundprinzip: Ihre Hardware liefert die elektronische Grundlage, die Software aber bestimmt, welche Aufgaben der Rechner gerade bearbeitet – ob beispielsweise mathematische Kalkulationen, Textverarbeitung oder das Rendern einer Grafik. Eine Hardware kann – je nach Software – daher ganz verschiedenen Zwecken dienen. Diese Zweiteilung ist es letztlich, die den Computer zu einem so universellen Werkzeug macht.

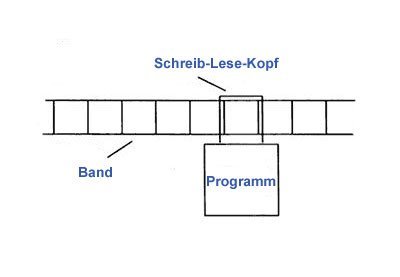

Ein Band, ein Programm und ein Schreib-Lese-Kopf

Erdacht hat dieses Prinzip kein anderer als der britische Mathematiker Alan Turing. Mit seiner „Universellen Turing-Maschine“ entwickelte er es bereits 1936 – zu einer Zeit, als Computer im heutigen Sinne noch nicht einmal ansatzweise existierten. Turing stützte sich bei seinem Konzept allein auf Logik und Mathematik und ersann die erste Idee einer programmierbaren Maschine. Seine Turing-Maschine besteht im Prinzip aus nichts anderem als einem Schreib-Lese-Kopf, einem endlos langen Speicherband mit einzelnen, jeweils ein Zeichen enthaltenden Feldern und einer Arbeitsanweisung.

„Das Band läuft durch die Maschine und ist in klare Sektionen geteilt, jede kann ein Symbol enthalten. Zu jeder Zeit ist aber immer nur ein Feld in der Maschine und wird gescannt“, erklärt Turing in seiner Veröffentlichung „On computable Numbers“. Die Arbeitsanweisung gibt dem Schreibkopf die Anweisung, ob er sich ein Feld vor oder zurück bewegen soll. Sie bestimmt auch, ob er das im aktiven Feld stehende Zeichen auf dem Band löschen, stehen lassen oder es durch ein anders ersetzen soll. „Der Fortschritt der Arbeit und der Status des Computers ist zu jeder Zeit allein durch die Arbeitsanweisung und die Symbole auf dem Band bestimmt“, schreibt Turing.

Eine Maschine für alle Aufgaben

„Damit verkörperte diese Maschine bereits das essenzielle Prinzip eines Computers: einer einzigen Maschine die jede definierte Aufgabe übernehmen kann, indem sie ein entsprechendes Programm erhält“, erklärt Andrew Hodges, Mathematiker der University of Oxford und Autor der bisher umfassensten Biografie Turings. Und ähnlich wie bei heutigen Computern sieht Turing bereits vor, dass komplexere Symbole und Aufgaben über eine Abfolge von einfachen, grundlegenden Schritten dargestellt werden können.