Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts galt die Fähigkeit, verschiedene Wahrnehmungen miteinander verschmelzen zu können, als Faszinosum und als Ideal – hatten doch schon antike Philosophen, der Physiker Isaac Newton und sogar der große Goethe über Farben und den Zusammenhang verschiedener Wahrnehmungen sinniert.

Der griechische Gelehrte Aristoteles beschrieb rund 350 vor Christus Parallelen in der Harmonie der Farben und der der Klänge und eine Verknüpfung von bestimmten Geschmacksrichtungen mit Farben. So korrespondierte bei ihm süß mit weiß und scharf mit grün. Im Jahr 1704 ordnete Isaac Newton in seiner Schrift „Optik“ den Farben des Spektrums bestimmte musikalische Intervalle zu: Orange entsprach einer kleinen Terz, grün einer Quinte.

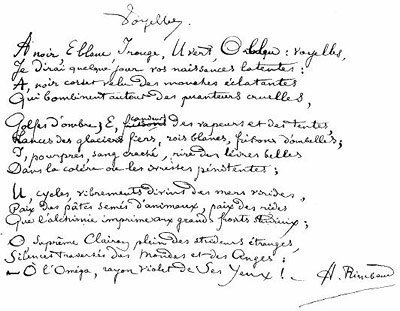

„Abgrund dunklen Schattens“

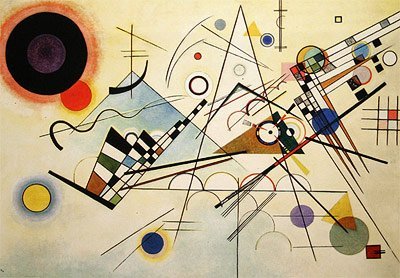

Noch einmal 200 Jahre später griffen vor allem Künstler diese Ideen wieder auf. Die multisensorische Wahrnehmung wurde im 19. Jahrhundert vielfach als die eigentliche, die vollkommenste Art der Wahrnehmung überhaupt gesehen. Maler, Schriftsteller und Komponisten strebten aktiv danach, Klänge zu malen, Bilder zu schreiben oder ganze Farbsymphonien zu komponieren.

Der französische Schriftsteller Arthur Rimbaud schwelgte in seinem Sonett „Voyelles“: „A, schwarz, glitzernd vor Fliegen, […] ein Abgrund dunklen Schattens; E, die Anmaßung der Gletscher, Dampf, Zelte, weiße Könige, das Beben einer fedrigen Hölle; I, rot, ausgespienes Blut….“ Charles Baudelaire schrieb in seinen Correspondances: „Gerüche, Farben und Töne antworten einander.“ Beide Dichter, selbst keine Synästheten, folgten damit dem Trend der Zeit. Baudelaire könnte jedoch zumindest Erfahrungen mit drogeninduzierter Synästhesie gemacht haben. Er konsumierte häufiger Haschisch, das ähnliche Effekte von Sinnesüberlagerungen hervorrufen kann.