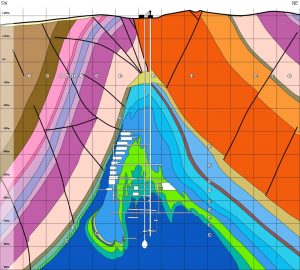

Der Salzstock Asse liegt heute rund 13 Kilometer südöstlich der niedersächsischen Stadt Wolfenbüttel in einer sanft-hügeligen Landschaft. Doch seine Geschichte reicht in eine Zeit zurück, als diese Gegend noch unter Wasser lag – am Grund eines flachen, warmen Meeres.

Wie der Salzstock entstand

Seinen Ursprung hat der Salzstock in den Meeresvorstößen der Zechsteinzeit. Damals, vor 230 bis 250 Millionen Jahren, wurde Mitteleuropa immer wieder von Ausläufern eines warmen, flachen Meeres bedeckt. Immer, wenn diese Lagunen austrockneten, hinterließen sie allmählich dicker werdende Salzschichten. Dann, vor 110 Millionen Jahren, wurden diese zuvor flachen Schichten durch tektonische Prozesse anhoben und aufgefaltet, der von Nordwesten nach Südosten verlaufene Asse-Höhenzug entstand.

In diesem Höhenzug liegt heute der sattelförmige Salzstock – teilweise nur unter einer wenige Meter dicken Deckschicht. Dass sich unter der Asse reiche Salzvorkommen verbergen, entdeckt man Ende des 19. Jahrhunderts durch erste Testbohrungen. Schon 1899 werden daraufhin erste Schächte in den Salzstock getrieben und Kalisalz aus dem Bergwerk Asse I gefördert. Das allerdings geht nicht lange gut: Ab 1905 strömt so viel Salzlauge in das Bergwerk ein, dass man Asse I bereits im Jahr 1906 wieder aufgeben muss.

Asse II: Salzabbau mit Komplikationen

Doch die Salzvorkommen sind zu verlockend, um es nicht noch einmal zu versuchen: 1,4 Kilometer südöstlich der abgesoffenen Asse I beginnt im Jahr 1906 der Salzabbau im Bergwerk Asse II. Zunächst fördert man dort vor allem Kalisalz, dann folgt Steinsalz aus immer größeren Tiefen. Für einen maximalen Ertrag lassen die Bergwerksbetreiber die Abbaukammern dicht an dicht anlegen. Insgesamt werden bis zum Ende des Salzabbaus im Jahr 1964 mehr als die Hälfte des 490 bis 775 Meter tief liegenden Salzgesteins abgebaut – der Salzstock ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse.