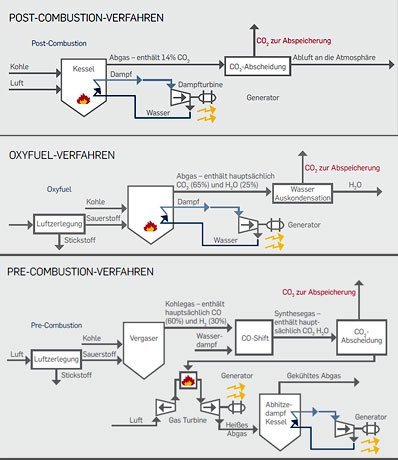

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, CO2 aus dem Kraftwerksprozess abzuscheiden: nach der Kohleverbrennung im so genannten Post-Combustion- und im Oxyfuel-Verfahren oder zwischen Kohlevergasung und Kohleverbrennung im so genannten Pre-Combustion-Verfahren. Je nachdem, welches Verfahren zum Einsatz kommt, unterscheidet man drei Kohlekraftwerkstypen.

Das Gängige: das Post-Combustion-Verfahren

Nahezu 100 Prozent der Kohlekraftwerke weltweit arbeiten mit dem Post-Combustion-Verfahren: Dabei kann das Kohlendioxid nur nach der Verbrennugn der Kohle herausgefiltert werden. Die Kohle wird mit angesaugter Umgebungsluft verbrannt, die dabei freiwerdende thermische Energie bringt Wasser auf hohem Druckniveau zum Verdampfen. Dieser Dampf treibt Dampfturbinen und dadurch einen Generator zur Stromerzeugung an.

Eine CO2- Abscheidung könnte hier nach der Verbrennung erfolgen – integriert mit verschiedenen bereits vorhandenen Reinigungssystemen (NOX-, SO2-, Ascheabscheidung). Eine Nachrüstung wäre aber sehr teuer und energieaufwändig. Das einzige bisher kommerziell verfügbare Verfahren nutzt eine chemische Absorption zur Abtrennung des CO2 und wird zum Beispiel zur Erdgasaufbereitung genutzt. Es ist aber noch um einige Größenordnungen zu klein und ineffizient für den großtechnischen Einsatz.

Das Luftige: das Oxyfuel-Verfahren

Auch beim so genannten Oxyfuel Verfahren wird Kohle verbrannt, um dann Dampf zu erzeugen. Doch die Verbrennung erfolgt hier mit hochreinem Sauerstoff, gewonnen in einer Luftzerlegungsanlage, die Umgebungsluft in N2 und O2 zerlegt. Bei der Sauerstoffverbrennung entstehen Kohlendioxid und Wasser. Das Wasser kann durch Kühlung des Rauchgasstroms auskondensiert werden, es bleibt das reine CO2 zurück. Es könnte damit leicht abgeschieden und gespeichert werden. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist jedoch, dass die Herstellung des reinen Sauerstoffs mit einem hohen Energieverbrauch und erheblichen Kosten verbunden ist.