Um ein Bild davon zu gewinnen, wie das versunkene Doggerland einst aussah, haben Archäologen auf eine Methode zurückgegriffen, die tief in den Schlamm der Nordsee-Sedimente hineinblicken kann – seismische Messungen. Sie werden schon seit Jahrzehnten bei der Suche nach Öl- und Gasvorkommen eingesetzt, können aber auch dabei helfen, verschüttete Landschaften zu rekonstruieren.

Seismische Daten liefern „Röntgenbild“ des Sediments

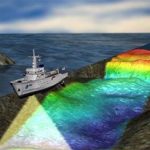

Bei der marinen Reflexionsseismik ziehen Schiffe spezielle Geräte hinter sich her, die mit Druckluft starke Luftpulse ins Wasser abgeben. Diese erzeugen Druckwellen, die in den Meeresgrund eindringen und als seismische Wellen das Sediment durchziehen. An Grenzschichten verschiedener Gesteine oder Hohlräume wird ein Teil der Wellen zurückgestreut. Diese Signale fängt das Messschiff mithilfe einer langen Kette von hochsensiblen Hydrophonen ein, die es hinter sich herzieht.

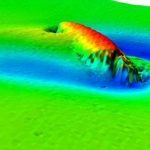

Um die alten Oberflächenstrukturen von Doggerland sichtbar zu machen, haben Vincent Gaffney von der University of Bradford und sein Team erstmals die seismischen Daten von mehr als 60 Kartierungen kommerzieller Förderfirmen zusammengetragen und ausgewertet. Erstmals gelang es ihnen so, einen dreidimensionalen Eindruck der Landschaft zu gewinnen, die sich noch vor 10.000 Jahren zwischen England und Skandinavien erstreckte.

Hügel, Flüsse und Wälder

Die Kartierung ergab: Die Landschaft des eiszeitlichen Doggerlands war überraschend vielfältig und keineswegs nur eine flache, strukturarme Ebene. Stattdessen gab es dort an manchen Stellen Seen, Marschland und ausgedehnte Feuchtgebiete. An anderen Orten dominierten dagegen weite grasbewachsene Täler, an die sich bewaldetes Hügelland anschloss. Sogar steile Kalksteinklippen durchzogen Teile des Doggerlands. Im Süden dieses heute versunkenen Landes sammelte sich das Wasser von Rhein, Maas und Themse in einem riesigen Süßwassersee. Er mündete westlich des heutigen Ärmelkanals in den Atlantik.