Den Anstoß für Einsteins berühmte Theorie gibt 1907 ein simples Gedankenexperiment. „Ich saß im Berner Patentamt, als mir plötzlich der Gedanke kam: Wenn sich Mensch im freien Fall befindet, wird er seine eigene Schwere nicht empfinden können.“ Das klingt erstmal kryptisch, Einstein malt sich dies aber an einem sehr alltäglichen, konkreten Beispiel aus:

Wenn ein Fahrstuhl abstürzt und im freien Fall nach unten rast, fühlt sich ein darin stehender Mensch für einen kurzen Augenblick schwerelos. Allein von seinem Gefühl ausgehend könnte er nicht unterscheiden, ob er fällt oder in der echten Schwerelosigkeit des Weltraums schwebt. Umgekehrt spüren wir im stehenden Fahrstuhl die normale Schwerkraft der Erde: Unsere Fußsohlen werden auf den Boden gedrückt, ein fallengelassener Gegenstand fällt nach unten.

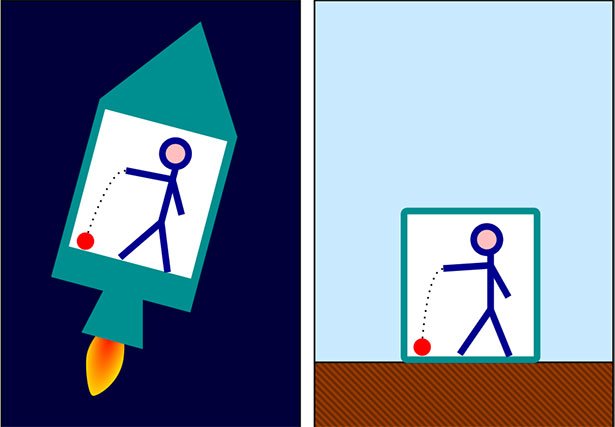

Beschleunigung oder Schwerkraft?

Das gleiche aber würden wir auch empfinden, wenn unser Fahrstuhl in der Schwerelosigkeit des Weltraums wäre, aber mit hoher Geschwindigkeit nach oben rasen würde. Der imaginäre Fahrstuhl-Fahrer kann nicht unterscheiden, ob er unter dem Einfluss der Gravitation steht oder aber dem einer Beschleunigung, so Einsteins Überlegung. In beiden Fällen spürt er nur eine Kraft, die in Richtung Boden wirkt.

Für den Physiker folgert daraus, dass die Wirkung von Schwerkraft und Beschleunigung gleich sind – sie sind äquivalent und daher womöglich Manifestationen des gleichen Phänomens. „Dieser einfache Gedanke beeindruckte mich nachhaltig“, schreibt Einstein kurz darauf nieder. „Die Begeisterung, die ich da empfand, trieb mich zur Gravitationstheorie.“ Was an diesem sogenannten Äquivalenzprinzip so begeisternd war, erschließt sich nicht unbedingt auf den ersten Blick.